박지욱의 medical trivia

갑상선 이야기

2년 전인 2014년 봄에 갑상선암을 두고 의료계가 극한 대립을 겪은 기억이 있다. 최근 몇 년 국내에서 갑상선암의 발병률과 수술이 꾸준히 높아졌는데, 그 현상을 두고 벌어진 대립이었다. 한쪽에서는 암 자체의 발병이 많아진 것이 아니라 조기 진단이 늘어난 것이고, 그로 인해 환자들이 불필요한 수술까지 받는다는 주장을 했다. 그에 맞선 쪽은 암으로 진단된 이상 갑상선을 수술하는 것은 불필요한 것이 아니라는 주장을 했다.

같은 현상을 두고 상반된 시각을 가진 의사 집단의 첨예한 대립을 지켜보면서 일차 진료에 종사하는 필자도 무척 당혹스러웠다. 자세한 내막을 알 수 없는 일반 국민들은 더 큰 혼란을 겪었고. 아직까지 그 문제가 어떤 식으로 정리되었는지는 잘 모르겠다. 그리고 그 사태를 통해 우리가 어떤 교훈을 얻었는지도 더더욱 알 수 없다. 하지만 100년 전 우리의 선배들은 갑상선에 대한 ‘실수’를 통해 아주 소중한 교훈을 얻어 우리에게 전해주었다.

갑상선이란

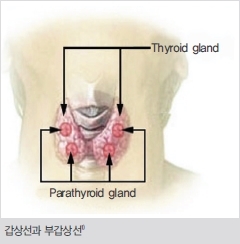

갑상선은 우리 목의 한가운데 볼록 솟은 한 쌍의 내분비 기관이다. 길이는 5 cm, 폭은 3 cm, 두께는 2 cm 정도 된다. 1656년에 영국의 의사 겸 해부학자인 워턴[Thomas Wharton; 1614~1673]은 갑상선의 모양이 그리스 전사들의 방패를 닮았다고 ‘glandula thyroidea’라는 이름을 붙였다.

갑상선은 우리 목의 한가운데 볼록 솟은 한 쌍의 내분비 기관이다. 길이는 5 cm, 폭은 3 cm, 두께는 2 cm 정도 된다. 1656년에 영국의 의사 겸 해부학자인 워턴[Thomas Wharton; 1614~1673]은 갑상선의 모양이 그리스 전사들의 방패를 닮았다고 ‘glandula thyroidea’라는 이름을 붙였다.

우리 민족이 쓰던 방패는 대체로 위아래가 길쭉한 모양이라 이 이름이 썩 잘 지어진 것 같지는 않지만, 우리가 그리스 방패의 모양을 알 길이 없으니 그런가 보다 하고 무조건 그 이름을 외우는 수밖에 없는 처지다.

그렇다고 우리가 그리스 방패를 볼 기회가 완전히 없는 것은 아니다. 몇 년 전에 개봉해서 꽤 많은 사람들이 보았던 영화 <300>을 떠올려 보면 어떨까? 인상적인 장면 중에 페르시아 군대의 공격을 막아내는 기발한 전술이 기억나는지? 그리스 전사들이 방패로 자신의 몸을 에워싸고 공격을 막아내는 장면이 나온다. 그 장면에서 그들의 방패는 분명히 동그란 ‘원형’ 방패였다. 갑상선과는 별로 닮지 않았다.

하지만 브래드 피트가 주연한 그리스 영웅 아킬레우스의 맹활약을 다룬 또 다른 영화 <트로이>를 보면, 아킬레우스의 방패가 일반적인 방패와는 다르게 생긴 것을 알 수 있다. 전체적으로는 둥글지만 허리가 잘록 들어간 모양의 방패다. 이것을 옆으로 눕히면 나비 모양의 갑상선과 닮았기는 하다. 설마 워턴이 영화 <트로이>를 보고 그 이름을 붙인 것은 아니겠지?

하여간, 그리스어로 방패는 ‘타이레오스(thyreos)’였고, 워턴은 이 단어를 어원으로 내분비선의 이름을 라틴어 ‘glandula thyroidea’라고 불렀다. 영어로는 ‘thyroid gland’, 우리는 다시 방패 갑(甲), 모양 상(狀), 샘 선(腺), 즉 ‘갑상선(甲狀腺)’으로 부른다.

하지만 작명 과정에서 워턴은 실수를 했다. 그리스 방패는 ‘thyreos(甲, 盾)’다. 그러므로 ‘glandula thyreoidea’라고 해야 맞지만 그만 ‘e’를 빼먹고 ‘glandula thyroidea’가 되었다. 그런데 그리스어로 ‘thyros’는 ‘문(門)’이다. 그러므로 우리가 쓰는 ‘thyroid gland’의 원래 뜻은 ‘문상선(門狀腺)’이 되는 것이다. 그리스인들이 이를 알면 얼마나 웃을까!

그러나 너그러운 우리 후손들은 명명자의 실수를 덮어주고 철자는 틀리게 써도 그 뜻은 존중하여 쓰고 있다. 어차피 그리스어를 아는 사람도 별로 없으니까. 하지만 이 실수는 앞으로 갑상선을 두고 일어날 중요한 실수의 불길한 전조에 불과하다.

우리나라에서도 그 의미는 깡그리 무시하고 ‘방패샘’, ‘갑상샘’ 등으로 불리고 있지만, 우리 눈으로는 아무리 너그럽게 갑상선을 쳐다보아도 방패를 닮은 구석은 없다. 차라리 나비라면 모를까? 그러면 ‘나비샘’이 더 나은 이름이 될 것 같은데… 그러고 보니 서양에서는 고고한 의사나 학자들이 아닌 일반인들은 갑상선을 ‘아담의 사과가 목에 걸린 흔적(Adam’s apple)’이라 부른다. 나비든, 사과든, 방패든 좀 닮은 이름을 불러야 할 것이 아닌가?

우리나라에서도 그 의미는 깡그리 무시하고 ‘방패샘’, ‘갑상샘’ 등으로 불리고 있지만, 우리 눈으로는 아무리 너그럽게 갑상선을 쳐다보아도 방패를 닮은 구석은 없다. 차라리 나비라면 모를까? 그러면 ‘나비샘’이 더 나은 이름이 될 것 같은데… 그러고 보니 서양에서는 고고한 의사나 학자들이 아닌 일반인들은 갑상선을 ‘아담의 사과가 목에 걸린 흔적(Adam’s apple)’이라 부른다. 나비든, 사과든, 방패든 좀 닮은 이름을 불러야 할 것이 아닌가?

갑상선은 우리 온몸에 작용하여 우리 인체의 전반적인 성장, 에너지 생산, 전체적인 기능의 완급을 조절한다. 우리 몸을 나라의 경제 시스템에 비유하면, 갑상선의 기능은 한국은행의 금융통화위원회(한은금통위)와 비슷하다. 경제 상황을 조절하기 위해 금리를 올리고 내리는 ‘한은금통위’처럼 갑상선은 호르몬을 이용해 우리 몸의 신진대사 강약을 조절한다.

갑상선 기능이 활발해지면 경기가 활성화되는 것과 똑같다. 많이 만들어진 호르몬이 온몸을 다니면서 아궁이에 불을 때는 역할을 한다. 열도 나고, 심장도 빨리 뛰고, 피도 빨리 돈다. 하지만 조금 더 과해지면, 시중의 유동 자금들이 투자처를 찾지 못해 여기저기 휘젓고 다니는 것처럼 우리 심신이 불안정해서 안절부절못하고, 신경질이 나고, 한 겨울에도 더워서 땀을 흘린다. 경기가 과열되었다는 진단이 내려지는 것처럼 우리 몸도 과열에 시달린다. 하지만 갑상선기능저하증이 되면 그 반대 현상 즉, 전반적인 냉각이 일어난다. 우리 몸도 냉기에 얼어붙고 의욕이 사라진다.

갑상선종의 역사

갑상선종의 역사는 아주 오래되었다. 다른 내분비 기관들은 대부분 인체의 깊숙한 곳이거나 옷으로 감추어진 곳에 있지만, 갑상선은 눈에 딱 띄는 곳에 자리를 잡고 있다. 그래서 이미 3,500년 전부터 인도와 중국 사람들은 갑상선이 커지는 병, 즉 갑상선종(甲狀腺腫)을 알고 있었다.

커지면 강해질 것이라는 우리의 직관과는 달리 갑상선이 커지는 것은 사실 갑상선 기능이 약해진 탓이다. 갑상선호르몬의 원재료는 음식을 통해 몸으로 들어오는 요오드인데, 그 섭취량이 부족해지면 원자재 공급난으로 호르몬 생산량도 떨어진다. 그렇게 되면 뇌하수체에서 갑상선자극호르몬(TSH)을 만들어 갑상선으로 보내 호르몬의 생산을 독촉한다. 갑상선자극호르몬은 갑상선의 어려운 사정은 전혀 고려하지 않고 갑상선의 생산 설비만 증설시키는 기능을 하다 보니 갑상선의 덩치만 커지는 것이다. 이것이 바로 갑상선종이다. 그렇다 해도 원자재(요오드) 수급이 안 되면 여전히 호르몬 생산은 부족한 상태이니 우리 몸의 활기는 여전히 떨어져 있다.

하지만 갑상선종에 대해 속수무책으로 지낸 것은 아니다. 중국인들이나 십자군 원정기의 이탈리아인들은 갑상선종 환자에게 해초(海草)를 먹였다. 미역, 다시마와 같은 해초에는 갑상선호르몬 원료가 되는 요오드가 풍부해서, 이를 먹는 것은 치료에 도움이 되었다. 반대로 말하면 요오드, 즉 해초가 부족한 지역에서는 갑상선종에 걸리기도 쉬웠을 것이고 치료도 더 힘들었을 것이다. 유럽의 한가운데 있는 내륙 국가 스위스는 바로 그런 면에서 갑상선종 환자가 넘칠 수밖에 없는 곳이었다.

갑상선 수술의 시작

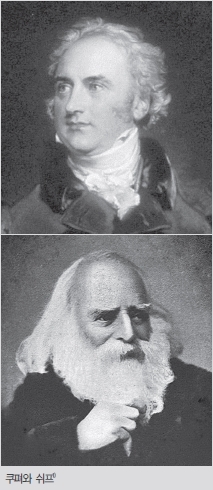

갑상선의 기능이 알려진 것은 지금으로부터 130년 전인 1882년이었다. 다른 분야와는 달리 이 영역을 개척한 이들은 외과의사들이었다. 19세기 초에 런던에서 활약했던 쿠퍼 경[Sir Astley Cooper; 1768~1841]과 스위스 베른의 외과의사 쉬프[Moritz Schiff; 1823~1896]는 동물의 갑상선을 잘라내면 뭔가 문제가 생기거나 심하면 죽는다는 것을 관찰했다.

갑상선의 기능이 알려진 것은 지금으로부터 130년 전인 1882년이었다. 다른 분야와는 달리 이 영역을 개척한 이들은 외과의사들이었다. 19세기 초에 런던에서 활약했던 쿠퍼 경[Sir Astley Cooper; 1768~1841]과 스위스 베른의 외과의사 쉬프[Moritz Schiff; 1823~1896]는 동물의 갑상선을 잘라내면 뭔가 문제가 생기거나 심하면 죽는다는 것을 관찰했다.

갑상선 기능의 약화를 의미하는 갑상선종은 바다가 없는 스위스에 아주 흔했다. 갑상선종을 앓은 임산부가 낳은 아기들은 선천성 갑상기능저하증, 즉 ‘크레틴증(cretinism)으로 태어났다. 이런 아이들은 몸과 정신 모두가 발달지체가 되었다.

뿐만 아니었다. 갑상선은 기도의 앞쪽에 자리잡은 탓에 갑상선종이 너무 커지면 기도를 압박하여 호흡을 어렵게 만들었다. 멀쩡한 사람의 ‘목숨’이 위태로워지는 정도가 되면 갑상선을 떼어내는 수밖에 없었다. 하지만 갑상선 수술은 결코 쉽지 않았다. 부풀어오른 갑상선에 조심스럽게 칼을 쓱- 그으면 피가 엄청나게 많이 났고, 설사 출혈을 막는다 해도 감염이라도 생기면 환자는 목숨을 부지하기 어려웠다. 수술 사망률이 무려 13%나 되었으니 결코 만만한 수술이 아니었다.

스위스 베른 대학교의 외과의사 코허[Emil Theodor Kocher; 1841~1917]는 이 어려운 수술의 개척자가 되었다. 19세기 후반에 조국에 만연한 갑상선종 환자를 아주 열심히 그리고 아주 조심스럽게 수술해서 갑상선을 잘 떼어내어 수술 사망률을 0.5% 수준으로 낮추었다. 그 공로를 인정받아 1909년에 외과의사 최초로 노벨 생리-의학상 수상자가 되는 영광을 얻었다.

하지만 곧 문제가 생겼다. 갑상선을 말끔히 떼어낸 환자들이 한참 지나서 갑상선기능저하증에 빠진 것이다. 그런데 이상한 것은 코허만큼이나 갑상선절제술을 많이 시행한 비엔나의 빌로트[Theodor Bilroth; 1829~1894]의 환자들은 갑상선기능저하증이 생기지 않았고, 코허가 수술한 환자들만 기능저하증이 생긴다는 점이었다. 도대체 무슨 조화일까?

원인은 외과의사의 ‘손’이었다. 코허는 수술을 아주 꼼꼼하게 했다. 갑상선만큼 중요한 부갑상선 조직을 건드리는 일 없이 갑상선을 100% 다 잘라내었다. 반면에 빌로트는 손이 거칠었다. 갑상선 수술을 할 때 갑상선 조직을 꼼꼼하게 다 잘라내지도 못했고, 대신에 손대지 말아야 할 부갑상선도 잘라버린 경우가 많았다. 때문에 수술 후에 엉뚱하게 ‘부갑상선’ 기능저하증(tetany)에 빠지는 환자도 있었다. 하지만 꼼꼼하지 못한 빌로트의 칼날을 피해 살아남은 갑상선 조직은 심각한 갑상선기능저하증에 빠지는 것을 막아주었다. 물론 빌로트가 알고 그런 것은 아니었다. 피아노와 바이올린을 수준급으로 연주한 빌로트였지만, 어쩐지 갑상선 수술에서는 완벽하지 못했다. 하여튼 그 차이가 전혀 다른 결과를 만들었다.

코허는 2년이나 지나서야 이 사실을 알고는 자신이 개척해 온 수술법, 즉 갑상선의 ‘완전절제수술’을 포기했다. 그리고 동료들이나 제자들이 자신처럼 ‘실수 아닌 실수’를 하지 않도록 갑상선을 조금 남겨두는 ‘부분절제수술’을 하라고 설득하고 다녔다. 지금도 외과의사들은 부갑상선 주변에 갑상선 조직을 조금 남겨두는 불완전 절제 수술을 한다.

코허는 2년이나 지나서야 이 사실을 알고는 자신이 개척해 온 수술법, 즉 갑상선의 ‘완전절제수술’을 포기했다. 그리고 동료들이나 제자들이 자신처럼 ‘실수 아닌 실수’를 하지 않도록 갑상선을 조금 남겨두는 ‘부분절제수술’을 하라고 설득하고 다녔다. 지금도 외과의사들은 부갑상선 주변에 갑상선 조직을 조금 남겨두는 불완전 절제 수술을 한다.

물론 이는 코허의 잘못이 아니다. 당시에 우리가 가진 지식의 한계였을 뿐이다. 코허의 갑상선 수술은 완벽했지만 시대적인 한계 때문에 오히려 환자에게 더 해로웠다. 그렇다고 우리가 빌로트의 다소 엉성한 수술을 ‘잘한 일’로 존경하지는 않는다. 우리가 노벨상을 받은 코허보다 빌로트의 이름을 더 잘 알고 있는 이유는 그가 개척한 대담한(!) ‘위장절제수술(빌로트 수술)’ 때문이지 엉성한 갑상선절제수술 때문은 아니다.

필자는 이번 기회를 빌어 의사라면 누구나 다 아는 빌로트만큼 코허도 기억해 주시길 부탁 드리고 싶다. 그는 자신의 잘못을 솔직히 인정했고, 더 나아가 동료들에게 자신의 전철을 밟지 않도록 적극적으로 설득하고 나섰던 용기 있는 인간이었기 때문이다.

의사들은 언제나 자신이 살던 당대의 지식이 최선이라고 생각한다. 하지만 그 지식은 고작 10년, 5년, 심지어는 몇 달 만에 낡은 것이 되고, 하루아침에 틀린 것이 되기도 한다. 시간이 쉬지 않고 흘러가는 곳에 완벽한 지식이란 있을까? ‘완벽하지 않다고 알게 되는 것’ 그 자체가 발전의 증거 아닐까? 불완전함이 드러난다고 해서 발전을 두려워한다면, 우리의 의학은 히포크라테스전서(Corpus Hippocraticum)의 수준에서 한 발자국도 나아가지 못했을 것이다.

2년 전 우리 의료계를 떠들썩하게 했던 갑상선암 논쟁은 어떻게 결말이 났나? 누구의 주장이 옳은 것으로 밝혀졌나? 누구의 이해가 부족했나? 그리고 그 부족함은 어떻게 솔직히 고백되었고, 어떤 방식으로 개선되기로 뜻을 모았나? 이러한 과정을 거치며 마찰음이 왜 생기지 않겠는가? 모든 전문가들이 같은 생각을 한다는 것 자체가 이상한 것 아닌가?

하지만 마찰이 두려워 혹은 실수가 드러나는 것이 두려워서 진실을 밝히지 않고 조용히 묻어두기로 한다면, 그 생각 자체가 더 두렵다. 그것은 더 이상의 진보를 거부하고 현실에 안주하여 퇴행을 받아들이기로 했다는, 너무나도 부끄러운 자기 고백이 될 것이기 때문이다.

우리의 선배들은 우리에게 수술의 기술만을, 치료하는 약의 이름만을 가르쳐 준 게 아니다. 자신의 잘못을 인정하고 그것을 고쳐나갈 용기도 분명히 우리에게 가르쳐주었다. 갑상선을 볼 때마다 드는 생각이다.

[출처] 디아트리트 VOL.16, NO.2

- [동정]서울대병원 박중신 교수, 고위험 산모·신생아 지원사업 유공 보건복지부장관 표창

- [동정]경북대병원 권역심뇌혈관질환센터 김용원 교수, 보건복지부 장관 표창 수상

- [동정]경상국립대병원, 책임의료기관사업 장관 표창 및 공공보건의료계획 우수기관 장관상 동시 수상

- [동정]부산대병원 이상현 교수, ‵응급의료 전진대회‵ 보건복지부장관 표창 수상

- [동정]인하대병원 우승민 커뮤니케이션팀장, 한국병원홍보협회장 선임

- [동정]HK이노엔, 2025 지속가능경영 유공 산업부장관 표창 수상

- [동정]제5회 임성기연구자상 대상에 연세의대 김형범 교수 선정

- [동정]강동경희대병원 사보, 제19회 한국병원홍보협회 PR대상 수상

- [동정]원광대병원 정신건강의학과 안동준•조영대 전공의, 한국정신신체의학회 우수포스터상 수상

- [동정]건양대병원, 감염병 관리 시설 운영 질병관리청장 표창

- [인사]을지재단 인사(1/1)

- [인사]SK바이오, 원액생산실장에 조봉준 부사장 선임

- [인사]삼성서울병원 설호준 교수, 대한두개저학회 차기 회장 선출

- [인사]한림대강남성심병원 이근영 교수, 국제주산의학회 이사 임명

- [인사]리가켐바이오, 루닛 전 CMO 옥찬영 박사 중개연구 센터장으로 영입

- [인사]단국대병원 우승훈 교수, 대한신경모니터링학회 이사장 선출

- [인사]경북대병원 박진영 교수, 제25기 대한소아외과학회 회장 선출

- [인사]고대 구로병원 김태식 교수, 대한정맥학회 이사장 선출

- [인사]이대목동병원 정경아 교수, 대한산부인과 로봇수술학회 회장 취임

- [인사]보건복지부 인사 발령 (12/8)

- [동정]서울대병원 박중신 교수, 고위험 산모·신생아 지원사업 유공 보건복지부장관 표창

- [동정]경북대병원 권역심뇌혈관질환센터 김용원 교수, 보건복지부 장관 표창 수상

- [동정]경상국립대병원, 책임의료기관사업 장관 표창 및 공공보건의료계획 우수기관 장관상 동시 수상

- [동정]부산대병원 이상현 교수, ‵응급의료 전진대회‵ 보건복지부장관 표창 수상

- [동정]인하대병원 우승민 커뮤니케이션팀장, 한국병원홍보협회장 선임

- [동정]HK이노엔, 2025 지속가능경영 유공 산업부장관 표창 수상

- [동정]제5회 임성기연구자상 대상에 연세의대 김형범 교수 선정

- [동정]강동경희대병원 사보, 제19회 한국병원홍보협회 PR대상 수상

- [동정]원광대병원 정신건강의학과 안동준•조영대 전공의, 한국정신신체의학회 우수포스터상 수상

- [동정]건양대병원, 감염병 관리 시설 운영 질병관리청장 표창