[보건의료계 이모저모] 대리수술 등 불법행위 의사, 행정처분 편법 회피

불법행위 후 각종 편법 동원, 업무정지 처분에 대한 처분 승계조항 둬야

- 김경애 기자 seok@medifonews.com

- 등록 2018-10-08 18:59:21

더불어민주당 김상희 의원이 복지부 자료를 분석한 결과에 따르면, 진료비 거짓 청구로 자격정지 처분을 받은 의료기관 개설자가 자격정지 기간에도 의료기관 개설자를 편법으로 변경해 의료기관을 운영하거나, 의료기관 폐업 후 타 의료인 명의로 의료기관을 신규 개설해 개설자 변경 방식으로 의료기관을 편법으로 운영하는 것으로 나타났다. 이와 더불어 전국 402개 응급의료기관 중 자살시도자 예방 상담 가능한 응급실은 52개에 불과한 것으로 드러났다.

정의당 윤소하 의원이 복지부 · 심사평가원 · 건보공단으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 의사의 지역별 공급 격차가 크고, 의사 인력이 부족한 지역일수록 질병발생 · 사망률 등이 높은 것으로 나타났다. / 더불어민주당 기동민 의원이 8일 건보공단 자료를 분석한 결과, 5년간 탈모증으로 진료받은 환자는 총 103만 명에 달하며, 탈모 치료에 사용된 진료비는 무려 1,251억 원에 이르는 것으로 확인됐다.

더불어민주당 전혜숙 의원이 심사평가원 제출 자료를 분석한 결과에 따르면, 4년간 월경통 환자 수가 27% 증가했으며, 진료비는 49% 증가한 것으로 나타났다. 한편, 전혜숙 의원은 "휴가 · 외박 중인 군인, 군무원, 군인 가족 등 상황에 따라 군(軍) 병원과 민간의료기관을 모두 이용하는 환자의 약화 사고를 예방하기 위해 도입한 군 DUR 및 심평원 DUR 연동 시스템이 자리를 잡아가고 있다."고 언급했다.

더불어민주당 신동근 의원은 "건보공단 자료를 분석한 결과, 5년간 비만으로 진료받은 환자 수는 감소했지만, 진료비 · 자기부담금은 증가세를 보인다. 비만 환자가 비용 걱정 없이 신속히 치료받을 수 있도록 건강보험 보장성 강화가 필요하다."고 지적했다. / 바른미래당 최도자 의원이 식약처 자료를 분석한 결과에 따르면, 식약처 마약류통합관리시스템 내 주민등록번호 없는 투약정보가 무려 43만 건에 이르는 것으로 나타났다.

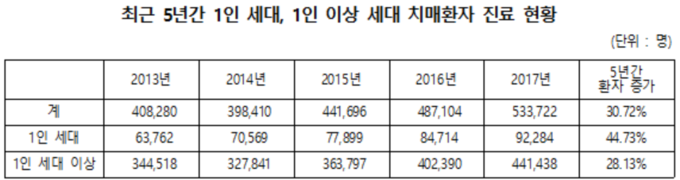

자유한국당 박인숙 의원이 국가 및 지방자치단체가 국민의 청력건강 증진을 위해 필요한 계획을 수립 · 시행하고, 전 국민 대상의 생애주기별 청력보건사업을 실시하게 하는 '청력보건법안'을 대표 발의했다. / 민주평화당 김광수 의원이 건보공단으로부터 제출받은 자료를 살핀 결과 지난해 기준 586만 6,511명이 스마트폰 질병에 시달리는 것으로 드러났다. 또한, 20대 청년세대의 당뇨 · 우울증 · 화병 · 공황장애 · 통풍 질병 환자 증가율이 다른 연령대에 비해 압도적으로 높아졌으며, 치매환자가 최근 5년간 30% 증가한 가운데 1인 세대 치매환자 증가율이 1인 이상 세대보다 1.6배 높은 것으로 확인됐다.

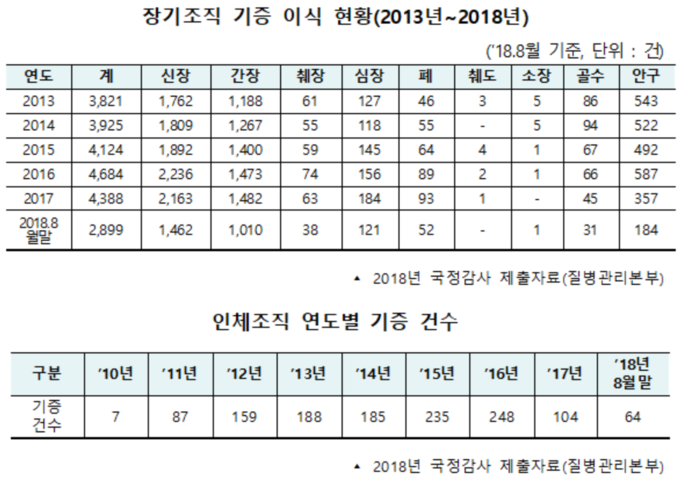

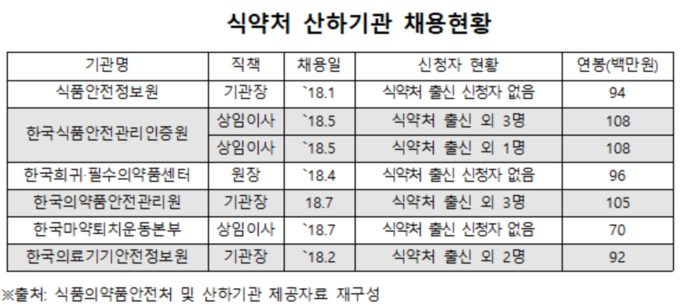

자유한국당 윤종필 의원이 식약처 · 질본 국정감사 자료를 분석한 결과 인체조직 기증은 반으로 줄고 해외수입은 25만 건 증가했으며, 식약처 퇴직공무원이 식약처 산하기관의 2018년도 신규 임원 직원 7자리 중 4자리를 차지했다고 언급했다.

심사평가원이 강릉원주대학교 멀티미디어공학과 교수 · 학생 67명으로 구성된 방문단을 맞이해 소통 프로그램을 진행했다. / 대한한의사협회가 임원 · 회원 대상의 'X-ray 중심의 근골격계 영상진단' 세미나를 개최했다. / 대한병원의사협의회가 공공의대 설립을 반대하는 성명을 발표했다. / 경희의료원이 양방 · 한방 · 치과 통합협진치료를 제공하는 후마니타스암병원 개원식을 개최했다. / 고대의료원이 상암동 평화잔디광장 · 하늘공원 일대에서 생명사랑 걷기대회를 개최했다. / 순천향대학교 부속 천안병원 방사선암치료센터의 방사선암치료기 버사HD의 치료건수가 1만례를 기록했다.

이 같은 소식을 메디포뉴스가 정리했다.

◆ 대리수술 등 불법행위 의사, 행정처분 편법 회피 복마전

국회 보건복지위원회 소속 김상희 의원(더불어민주당 · 부천 소사, 이하 김상희 의원)이 8일 보건복지부(이하 복지부)로부터 제출받은 '국민권익위원회 실태조사(2018년 7~8월)'를 분석한 결과, 진료비 거짓 청구로 자격정지 처분을 받은 일부 의료기관 개설자가 △자격정지 기간에도 의료기관 개설자를 편법으로 변경해 의료기관을 운영하거나 △아예 의료기관을 폐업한 후 다른 의료인의 명의로 의료기관을 신규 개설해 개설자 변경 방식으로 의료기관을 편법으로 운영하고 있다고 전했다.

국회 보건복지위원회 소속 김상희 의원(더불어민주당 · 부천 소사, 이하 김상희 의원)이 8일 보건복지부(이하 복지부)로부터 제출받은 '국민권익위원회 실태조사(2018년 7~8월)'를 분석한 결과, 진료비 거짓 청구로 자격정지 처분을 받은 일부 의료기관 개설자가 △자격정지 기간에도 의료기관 개설자를 편법으로 변경해 의료기관을 운영하거나 △아예 의료기관을 폐업한 후 다른 의료인의 명의로 의료기관을 신규 개설해 개설자 변경 방식으로 의료기관을 편법으로 운영하고 있다고 전했다.서울시 소재 A의원 의사 B씨는 '진료비 거짓청구'가 확인돼 2017년 9월부터 금년 3월까지 자격정지 7개월 행정처분을 통보받자 2017년 6월 A의원 개설자를 C씨로 변경 신고한 후, 행정처분 기간이 종료된 2018년 5월 의료기관 개설자를 다시 A씨로 변경했다.

의료업이 금지되는 진료비 거짓청구로 자격정지 처분을 받은 의료기관 개설자가 본인 자격정지 기간에도 의료기관 개설자를 편법으로 변경해 간접적으로 의료기관을 운영해 온 것이다.

서울시 소재 D의원 의원 의사 E는 '진료비 거짓 청구'가 확인돼 2017년 10월부터 금년 4월까지 자격정지 6개월과 2017년 10월부터 2018년 6월까지 영업정지 처분을 받자, 2017년 10월 의료기관 폐업신고를 했다. 이후 봉직의사 F가 2017년 10월 동일 장소에 G의원을 개설 신고하고, E의 자격정지 기간이 경과한 2018년 6월 의료기관 개설자 변경신고를 통해 공동명의로 변경했다.

즉, 자격정지 · 영업정지 처분을 받은 의료기관 개설자가 의료기관 폐업 후 다른 의료인 명의로 의료기관을 신규 개설해 개설자를 변경하는 방식으로 의료기관을 편법 운영했다.

서울시 소재 H의원 개업의 I는 무면허 의료행위 사주와 진료기록부 거짓작성이 확인돼 2015년 7월 검찰에 송치됐다. 관할보건소에서는 무면허 의료행위 사주에 대해 의료기관 업무정지 3개월과 의사 자격정지 4개월을 상신했는데, I는 2015년 7월 사법기관의 결과가 나올 때까지 처분을 유예 요청하고, 영업정지 처분 전인 2015년 9월 의료기관을 폐업 신고했다. 송파구보건소는 영업정지 처분이 불가능해 사건을 종결 처리했다.

이는 사법기관의 결과가 행정처분 유예요청을 하고, 그 사이 의료기관 폐업 신고를 해 영업정지 처분할 수 없도록 편법을 활용하는 방식이다.

김상희 의원은 "몇몇 의료인들이 대리수술, 사무장병원, 진료비 거짓 청구 등 의료법 위반으로 마땅히 처분을 받아야 함에도 각종 편법을 동원해 행정처분을 회피하고 있다는 사실을 확인할 수 있었다."며, "향후 의료법도 국민건강보험법처럼 업무정지 처분에 대한 처분 승계조항을 둬 이러한 편법이 더는 통하지 않도록 하겠다."고 말했다.

◆ 12%의 응급의료기관만 자살시도자 상담 가능

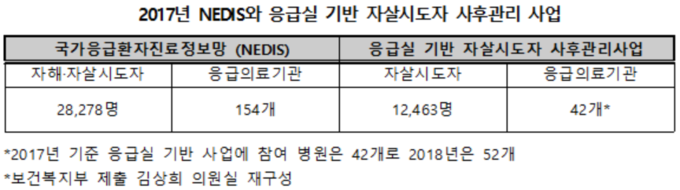

김상희 의원이 지난 7일 복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 전국 402개 응급의료기관 중 자살시도자 예방 상담 가능한 응급실은 52개에 불과한 것으로 나타났다.

우리나라는 2003년 이후 OECD 국가 중 최고 수준의 자살률을 15년째 유지하고 있다. 2017년 기준 12,463명 하루 평균 34명 이상이 자살로 생명을 잃고 있어 국가적으로 매우 심각한 상황으로, 복지부는 이런 문제를 해결하기 위해 2013년부터 '응급실 기반 자살시도자 사후관리사업'을 진행 중이며, 2018년 기준 52개 응급실이 각 2명씩 '자살시도자 상담사'를 배치해 자살시도자에 대한 상담 · 사후관리를 지원하고 있다.

복지부 자료에 따르면, 현재 운영 중인 전국 응급의료기관은 402개로, 복지부는 그중 12%인 52개의 응급실 대상으로 동 사업을 시행 중이다. 2017년 복지부가 중앙응급의료센터의 국가응급환자진료정보망(NEDIS)을 통해 154개의 응급실을 기반으로 보고 받은 자해 · 자살시도자 수는 28,278명이지만, '응급실 기반 자살시도자 사후관리사업'을 통해 파악하는 자살시도자 수는 12,264명으로 절반에도 미치지 못하는 약 43%에 불과하다.

2017년 자살시도자 12,264명을 대상으로 퇴원 후 복지부에서 제공하는 사후관리서비스를 받겠다고 △동의한 비율은 54.4%인 6,675명이며 △거부는 45.6%인 5,589명이다. '응급실 기반 자살시도자 사후관리' 사업에 참여하는 병원을 제외하고 나머지 응급의료기관에 내원하는 자해 · 자살시도자 수까지 고려한다면 실제 자살시도자의 수에 비해 복지부가 관리하지 못하는 자살시도자 수는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

김상희 의원은 "지난 5월 복지부가 발표한 '자살사망 심리부검 결과'를 보면 자살자의 약 92%가 자살 시도 전 주위에 경고신호를 보내고 있으며, 자살시도자의 약 35.2%가 자살을 재시도한다고 알려져 자살시도자에 대한 사후관리가 매우 필요하다."면서, "하지만 현재 복지부에서 시행 중인 사업 규모가 매우 작아 실효성이 떨어진다. 자살시도자가 상담사가 없는 응급의료기관에 내원한다면 사후관리를 받지 못하는 문제가 발생한다. 현재 전체 응급의료기관의 12%만 사업에 참여하는 것은 자살을 예방하기에는 턱없이 부족해 참여 병원의 확대가 필요하다."라고 지적했다.

'응급실 기반 자살시도자 사후관리사업' 참여 응급실에 방문하는 자살시도자 수는 병원간 최대 45배 이상 격차를 보였다. 동 사업에 참여하는 인천 소재 대학병원의 경우 2017년 기준 721명의 자살시도자가 내원했지만, 경남 창원시 소재 대학병원은 16명의 자살시도자가 내원해 45배의 격차가 벌어졌다.

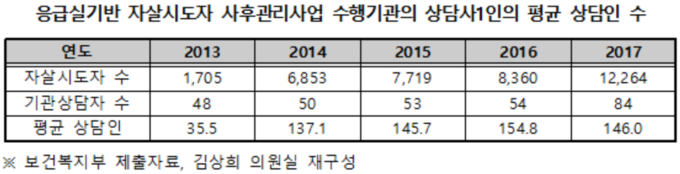

김상희 의원은 "특히, 전문 상담인력의 추가 배치가 절실하다."라고 강조했다. 2013년 기준 응급의료기관 상담사 1인의 평균 상담인은 35.5명으로, 2017년 기준 146명으로 4배 이상 증가했으나 여전히 응급의료기관에는 상담자 2인뿐이다.

현재 복지부는 167억의 자살예방사업 예산을 편성했고 그중 28%인 47억을 '자살 고위험군 집중관리', 즉 응급실 기반 자살시도자 사후관리 사업에 쓰고 있다. 예산은 거의 자살시도자 상담사의 인건비이다. 하지만, 모든 참여 병원에 균등하게 분배돼 있어 자살 시도자가 많은 병원에는 추가적인 예산 지원 · 상담사 추가 배치가 필요한 상황이다.

김상희 의원은 "우리나라가 자살공화국이라는 불명예를 벗기 위해서는 자살시도자에 대한 철저한 관리 · 예산 지원을 통해 다시 자살을 시도하지 못하도록 예방할 필요가 있다."며, "현행법에서 불가능했던 자살지도자 감시체계 구축을 위한 경찰청, 소방청, 의료기관 등과의 정보연계에 대한 법을 발의했고 최근 보건복지위 상임위를 통과했다."고 말했다.

김 의원은 "실제 자살시도자보다 복지부가 파악 · 관리하는 자살시도자의 수가 매우 적고 전체 응급실보다 자살시도자 상담 가능 응급실이 부족하다. 응급실 기반 자살시도자 사후관리 사업을 확대해야 한다."면서, "예산 또한 획일적인 지원이 아닌 자살 시도자 방문이 많고 해당 지역의 거점 병원인 경우 예산을 추가 지원해 전문 상담 인력을 보강하고 지역사회와 그 지역 의료기관 차원의 자살시도자를 관리하여 자살위험을 감소시키는 데 노력해야 한다."고 강조했다.

◆ 인구 1천 명 당 의사 수 최고 서울 3.0명, 최저 경북 1.3명

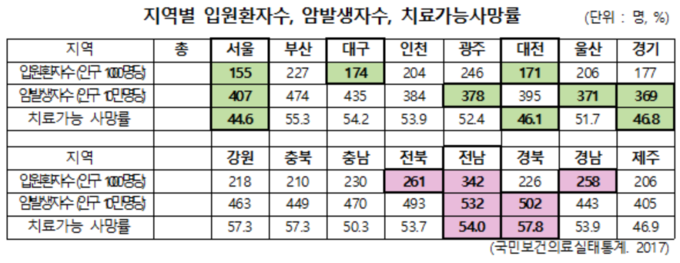

국회 보건복지위원회 간사 윤소하 의원(정의당, 이하 윤 의원)이 8일 복지부 · 건강보험심사평가원(이하 심사평가원) · 국민건강보험공단(이하 건보공단)으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 의사의 지역별 공급 격차가 크고, 의사 인력이 부족한 지역일수록 질병발생 · 사망률 등이 높은 것으로 나타났다.

국회 보건복지위원회 간사 윤소하 의원(정의당, 이하 윤 의원)이 8일 복지부 · 건강보험심사평가원(이하 심사평가원) · 국민건강보험공단(이하 건보공단)으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 의사의 지역별 공급 격차가 크고, 의사 인력이 부족한 지역일수록 질병발생 · 사망률 등이 높은 것으로 나타났다. 윤 의원은 "지역별 의료격차가 근본적으로 해소되기 위해서는 절대적으로 부족한 의사 인력을 확충해야 한다."고 지적했다.

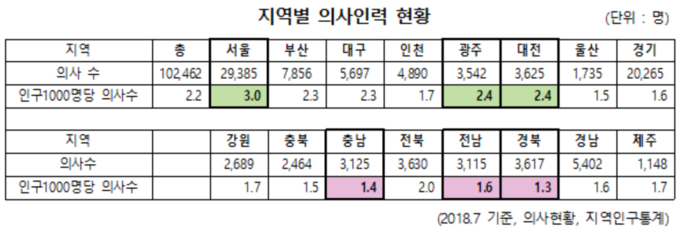

2016년 기준 전국 16개 광역시도별(세종시 제외) 의사인력 · 병상 수를 살펴보면, 전체 의사 10만 2,462명 중 △서울특별시가 29,385명으로 가장 많고 △경기도가 20,265명으로 그 뒤를 따랐다. 가장 적은 지역은 △제주도 1,148명 △울산광역시 1,735명이었다.

이를 해당 지역 인구대비 의사 수로 환산하면, 인구 1천 명당 의사 수가 가장 많은 지역은 △서울 3.0명 △광주 · 대전 2.4명 △대구 · 부산 2.3명 순으로 이들 지역은 전국 평균인 2.0명을 상회했다. 반면 △경북 1.3명 △충남 1.4명 △충북 · 울산 1.5명 △전남 · 경기 · 경남 1.6명 순으로 의사 수는 적었다.

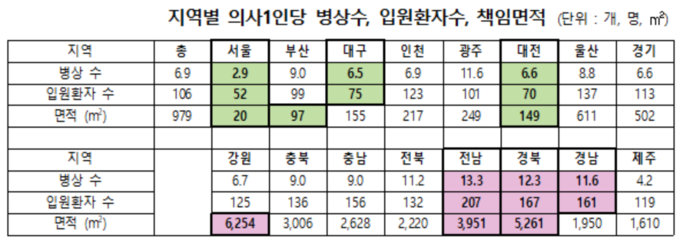

인구 대비 의사 수 부족 시 책임져야 하는 입원환자 · 병상은 늘어난다. 의사 1인당 책임 병상 수를 지역별로 보면 △서울은 2.9개 △대구 6.5개 △대전 6.6개 병상이지만 △경남은 11.6개 △경북 12.3개 △전남 13.3개 병상이었다. 서울과 전남의 의사 1인이 책임지는 병상 차이는 4.6배에 달한다. 서울 의사는 3개 병상만 책임지면 되지만, 전남 의사는 13개 병상을 책임져야 한다.

의사 1인당 입원환자 수는 △서울 52명 △대전 70명 △대구 75명이지만 △경남 161명 △경북 167명이었고 △전남은 207명으로 최고치를 보였다. 서울과 전남의 의사 1인이 책임져야 하는 입원환자 수는 4배 차이가 난다. 윤 의원은 "물론 질환 중증도는 반영하지 않은 단순 비교지만, 의사 인력의 지역별 불균형은 매우 심각한 상황"이라고 강조했다.

시도별 전체 면적을 의사 수로 나눠 면적대비 의사의 밀집도를 살펴보면 △서울은 20㎡ △부산은 97㎡ △대전은 149㎡이었고 △전남 3,951㎡ △경북 5,261㎡ △강원 6,254㎡였다. 서울 · 강원 차이는 313배에 달한다. 도시 지역은 그만큼 가까운 곳에 의사가 있으나 도농 지역은 훨씬 먼 거리에 의사가 있는 셈이다.

윤 의원은 "종합적으로 볼 때 서울과 광역시 · 도 지역에는 의사 인력이 상대적으로 충분하지만, 전남 · 경북 · 경남 · 강원 지역은 의사 인력이 부족하다고 할 수 있다."면서, "문제는 이러한 의사 인력의 지역별 편차가 지역 간 의료격차로 이어지고 있다는 점"이라고 지적했다.

의사 인력이 부족한 전남 · 경북 · 경남 등의 지역은 입원환자 수, 암 발생률, 치료 가능 사망률이 모두 높았다. 특히 전남 지역은 모든 지표에서 최하위를 차지하고 있었다. 전남은 인구 1천 명당 입원환자 수가 전국 최고로 342명에 달했는데 이는 155명인 서울보다 2.2배 많은 수치이다. 인구 10만 명당 암 발생자 수도 532명으로 전국 최고였으며, 최저인 경기 369명보다 163명이 많았다.

적절한 의료서비스가 제공됐다면 피할 수 있는 사망률인 치료 가능 사망률의 지역 격차도 심각한 상황이다. 인구당 의사 인력이 가장 적었던 경북은 57.8%인데 의사 인력이 가장 많은 서울은 44.6%로 최저를 기록하고 있다.

윤소하 의원은 "지역별 의료 수요에 맞게 의료서비스가 차별 없이 제공되기 위해서는 의사를 비롯한 의료인의 적정 공급이 가장 우선이다. 인구 1천 명당 활동 의사 수는 OECD 대비 현저히 떨어진다. 2016년 OECD 평균 활동의사 수는 인구 1천 명당 3.4명이었다. 우리나라는 2.3명으로 활동의사 수를 보고하는 OCED 국가 30개국 중 꼴찌다."라고 언급했다.

윤 의원은 "의료 서비스는 모든 사람에게 공평하게 제공돼야 한다. 하지만 의료 인력 부족 및 불균형한 공급으로 지역별 · 종별 의료격차가 심화되고 있다. 의사를 비롯한 의료 인력의 절대 수가 부족한 상황에서 그나마 있는 인력이 수도권과 대형병원으로 집중되고 있다. 인력 문제를 해결하지 않고서는 지역별 · 종별 의료격차를 해결할 수 없다. 특히 의료취약지역에 대해서는 다양하고 집중적인 지원이 필요하다."고 말했다.

구체적으로 윤 의원은 △국립 의과대학 내 의료인력 확충 △의료취약지 국립 의과대학 추가 설치 △의료취약지역 내 공공의사면허제 시범운영 등 의사인력을 획기적으로 늘리는 방안을 빠르게 검토 · 추진해야 한다고 주장했다.

◆ 최근 5년간 탈모 환자 104만 명, 치료비만 1,251억 원

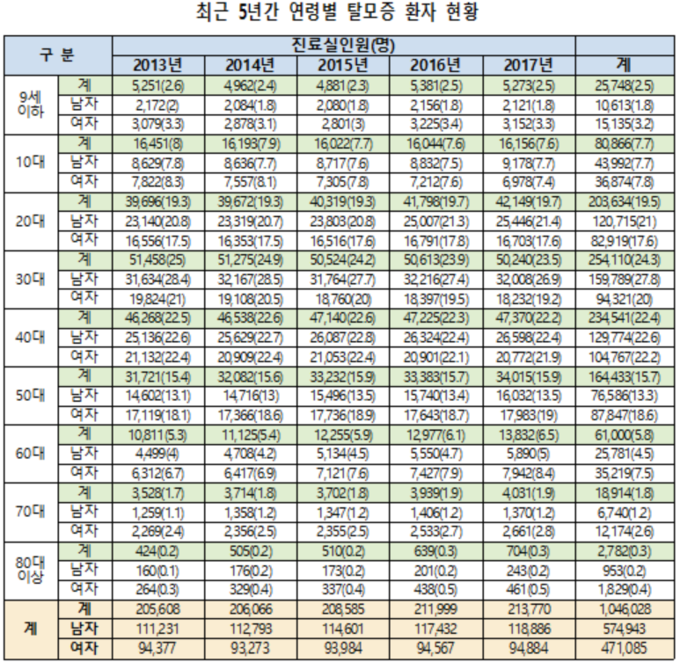

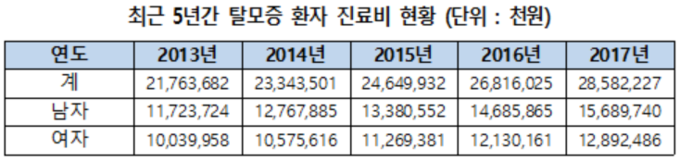

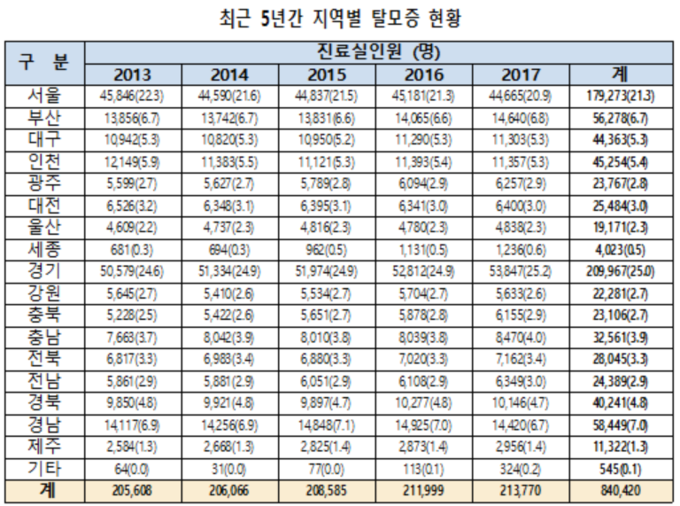

국회 보건복지위원회 간사 기동민 의원(더불어민주당 · 서울 성북을)이 8일 건보공단으로부터 제출받은 탈모증 진료 현황 자료를 분석한 결과, 2013년부터 2017년까지 탈모증으로 진료받은 환자는 총 103만 명에 달했다고 전했다.

2017년에 치료받은 탈모증 환자는 21만 3,770명으로, 2013년 20만 5,608명에 비해 3.9% 증가했다. 탈모증 진료를 받은 환자는 2013년 이후 △2014년 20만 6,066명 △2015년 20만 8,585명 △2016년 21만 1,999명으로 꾸준히 증가하고 있다.

5년간 탈모 치료에 사용된 진료비는 1,251억 원에 이른다. △2013년 217억 원 수준이던 탈모 진료비는 △2014년 233억 원 △2015년 246억 원 △2016년 268억 원 △2017년 285억 원으로 늘어났다. 탈모증 환자 1명당 평균 진료비는 약 12만 원인 것으로 나타났다.

지난 5년간 전체 탈모증 환자 중 45%인 47만 1천 명은 여성 환자인 것으로 드러났다. 여성 탈모증 환자는 2013년 9만 4,377명(45.9%) 이후 꾸준히 같은 수준을 유지하고 있다. 같은 기간 남성 탈모증 환자는 57만 4,943명으로 전체의 54.9%를 차지했다.

지난 5년간 전체 탈모증 환자 중 45%인 47만 1천 명은 여성 환자인 것으로 드러났다. 여성 탈모증 환자는 2013년 9만 4,377명(45.9%) 이후 꾸준히 같은 수준을 유지하고 있다. 같은 기간 남성 탈모증 환자는 57만 4,943명으로 전체의 54.9%를 차지했다. 연령별로는 20 · 30대의 젊은 탈모증 환자가 전체의 43.8%를 차지했다. 이는 전체 탈모증 환자 중 절반에 가까운 수치이다. △30대 탈모증 환자가 24.3%로 가장 많았으며, 이어 △ 40대 22.4% △20대 19.5% 순으로 탈모증 진료를 많이 받은 것으로 나타났다. 20대 남성 환자는 5년 동안 10%의 증가율을 보였다. 20~40대 젊은 탈모 환자 중 가장 큰 증가 폭이다.

기 의원은 "5 · 60대 중년이 주요 대상이던 탈모가 2 · 30대 젊은 층에서 큰 비중으로 나타나는 것은 취업, 직장 생활 등 젊은 층이 받는 과중한 스트레스가 원인인 것으로 보인다. 이 외에 탈모로 진료를 받은 10대 이하의 연령의 환자는 전체의 10.2%로, 매년 꾸준히 2만 명 규모를 유지하고 있다."라고 언급했다.

지역별 비율을 살펴보면 △경기도가 20만 명으로 25% △서울이 17만 9천 명으로 21.3% △경남이 5만 8천 명으로 7%로 나타났다. 이어 △부산 6.7% △인천 5.4% 순으로 조사됐다.

기 의원은 "탈모로 인해 채용이 거부되는 등 청년층에게 탈모는 개인적인 문제를 떠나 삶의 질을 저하하게 하는 요소로 변모되고 있다."며, "탈모에 대한 사회적 인식을 개선하는 것이 먼저다. 또한, 스트레스 등 후천적인 원인으로 인한 탈모의 경우는 사회적 현상으로 이해하고, 다양한 탈모의 원인을 찾고 이를 체계적으로 통계화하는 노력이 필요하다. 실질적 도움을 줄 방안을 찾아야 한다."고 강조했다.

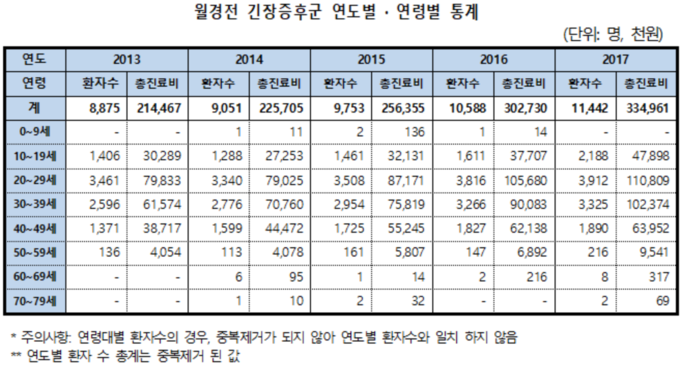

◆ 월경통, 4년 새 환자 수 27% · 진료비 49% 증가

국회 보건복지위원회 전혜숙 의원(더불어민주당 · 서울 광진갑, 이하 전혜숙 의원)이 8일 심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면, '월경전 긴장증후군'으로 병원을 찾은 환자는 △2013년 8,875명 △2017년 11,442명으로 4년 새 환자 수가 22.4%인 2,567명이 증가한 것으로 나타났다. 이에 따른 진료비 또한 큰 폭으로 증가했다. 2013년 2억 1,446만 원이던 총진료비는 2017년 3억 3,349만 원으로 4년 새 36%인 1억 2,049만 원이 증가했다.

국회 보건복지위원회 전혜숙 의원(더불어민주당 · 서울 광진갑, 이하 전혜숙 의원)이 8일 심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면, '월경전 긴장증후군'으로 병원을 찾은 환자는 △2013년 8,875명 △2017년 11,442명으로 4년 새 환자 수가 22.4%인 2,567명이 증가한 것으로 나타났다. 이에 따른 진료비 또한 큰 폭으로 증가했다. 2013년 2억 1,446만 원이던 총진료비는 2017년 3억 3,349만 원으로 4년 새 36%인 1억 2,049만 원이 증가했다.월경전 긴장증후군은 월경과 관련된 신체적 · 정신적 이상 증상을 일컫는다. 신체적 증상으로는 피로, 두통, 복부 팽만, 복통, 유방통, 관절통, 변비 등이 있고, 정신적 증상으로는 불안, 적의감, 분노, 우울증 등이 있으며, 심한 경우 자살 충동으로도 이어질 수 있다.

월경전 긴장증후군은 증상의 심각도에 따라 경증 · 중등도 · 중증 등 세 등급으로 나뉘는데, 대한의사회 질병 정보에 따르면, 평균 14.1일이라는 긴 기간 동안 증세가 지속된다. 심사평가원 자료에 따르면, 2017년 기준 '월경전 긴장증후군' 환자 연령대가 전체 11,442명 중 10대~30대에 82.4%(9,425명) 집중돼 있다. 학업 · 육아 · 경제활동 등 활발한 사회활동을 영위해야 할 여성에게 '월경전 긴장증후군'은 매우 고통스러운 증상이라 할 수 있다.

'월경통'으로 병원을 찾는 환자도 늘고 있다. 월경통은 통증을 동반한 월경으로 상대적으로 흔한 부인과적 증상이지만 자궁근종, 자궁내막증 등 여러 자궁질환과 함께 나타날 수 있어 주의가 필요하다.

심사평가원 자료에 따르면, 월경통으로 병원을 찾은 환자는 2013년 115,152명에서 2017년 156,692명으로 4년 새 26.5%인 41,540명이 증가했다. 진료비 또한 2013년 31억 3,805만 원에서 2017년 58억 1,642만 원으로 4년 새 49.2%인 26억 7,837만 원이 증가했다.

전혜숙 의원은 "월경전 긴장증후군, 월경통 등으로 고통받는 여성 환자 수가 해를 거듭할수록 늘고 있다. 특히 월경전 긴장증후군과 같이 일상생활이 곤란할 정도의 정신적 · 육체적 증상을 겪는 환자 수 증가는 우리 사회 속 여성의 활발한 사회활동을 위축시킬 수 있다."며, "고통을 참기보다는 병원을 찾아 적절한 치료 · 예방법을 전달받을 수 있어야 한다. 여성건강이 보건당국의 관심과 홍보를 통해 슬기롭게 개선될 수 있기를 희망한다."고 말했다.

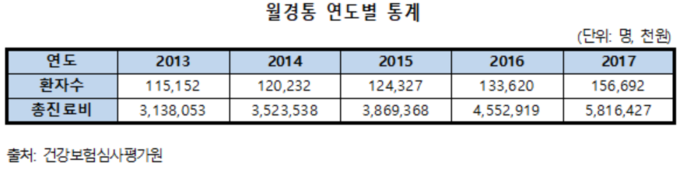

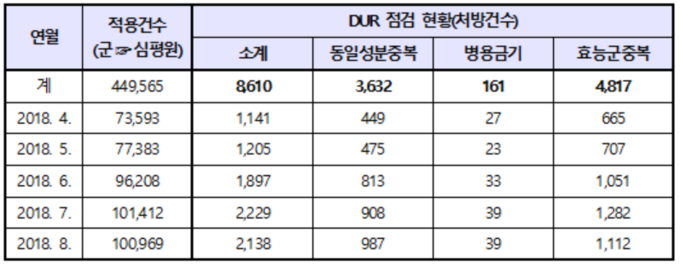

◆ 군(軍) DUR · 심평원 DUR 연동 시스템, 연착륙했다

전혜숙 의원이 8일 심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 군 국방의료정보체계 DUR 데이터를 전송받아 심평원 DUR로 점검된 처방 건수는 상호연계 시스템 구축 5개월간 총 8,610건으로, 점검 항목별로는 △동일성분 중복 3,632건 △병용금기 161건 △효능군중복이 4,817건으로 나타났다.

전 의원은 휴가 · 외박 중인 군인, 군무원, 군인가족 등 상황에 따라 군(軍) 병원과 민간의료기관을 모두 이용하는 환자의 약화 사고를 예방하기 위해 도입한 군 DUR 및 심평원 DUR 연동 시스템이 자리를 잡아가고 있다고 평했다.

전 의원은 2016년 국정감사에서 군 병원 및 민간의료기관을 동시에 이용하는 환자의 투약내역 관리 및 약물상호작용 여부를 확인할 방법을 강구하라고 지적했고, 이에 군 DUR 및 심평원 DUR 연동 시스템 구축에 대한 심평원 · 국군의무사령부 간 본격적인 논의가 시작됐다.

이 과정에서 폐쇄망인 국방의료정보시스템의 보안적 문제 등 논의에 난항을 겪기도 했지만, 1년여 만인 2017년 10월 말 실시간 연동은 아니지만, 그 대안으로 논의돼 온 1일 단위의 처방정보 전송시스템을 구축하기로 양 기관 간에 합의됐다. 이후 데이터 전송체계, 암호화 기능 구축, 보안성 검토 등을 거쳐 올해 4월부로 시행됐다.

군 DUR과 심평원 DUR과의 연동 체계를 살펴보면, 먼저 △국군의무사령부는 1일 2회(11시 30분, 16시 30분) DUR 점검데이터 즉, 환자 일반정보, 약품 정보, 처방전 내 점검결과 정보를 추출 및 암호화해 심평원 외부 연계 서버로 해당 데이터를 송신한다.

△심평원은 수신받은 데이터에 대한 필수 항목별 오류점검을 실행한 후 DUR 점검 DB에 적재하게 된다. 이후 △민간의료기관은 동 DUR DB를 바탕으로 군 병원 이용 환자의 처방전 간 점검을 수행하게 된다. △심평원은 해당 환자들의 약물점검 이력관리를 위해 매월 DUR 점검결과 통계를 국군의무사령부에 전송한다.

전 의원은 "2016년 국정감사 지적 이후 심평원과 의무사령부 간의 업무공조 끝에 구축된 연계시스템의 효과가 나타나고, 정착돼 가고 있어 고무적으로 생각한다."며, "앞으로도 전국 임지에서 묵묵히 국방의 의무를 다하는 장병들이 약화사고 없이 안전하게 진료받고 약을 먹을 수 있도록 군 보건의료체계를 강화하기 위한 제도적 개선에 힘쓰겠다."고 말했다.

◆ 비만 진료비, 5년 전보다 1.5배 증가…비만 치료에도 건보 보장성 강화 필요

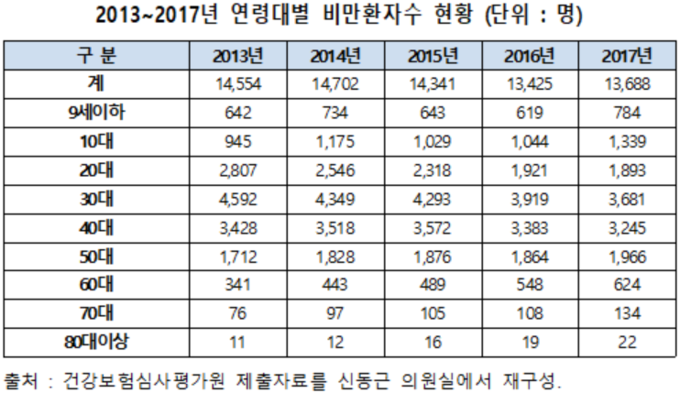

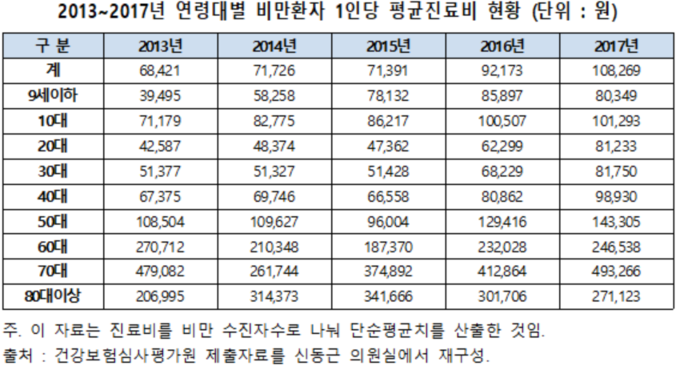

국회 보건복지위원회 소속 신동근 의원(더불어민주당 · 인천서구을)이 8일 건보공단으로부터 제출받은 '2013~2017년 비만 질환 진료현황' 자료를 분석한 결과, 5년 전인 2013년과 비교 시 비만으로 진료받은 환자 수는 감소했지만, 진료비 · 자기부담금은 증가세를 보인다고 전했다.

국회 보건복지위원회 소속 신동근 의원(더불어민주당 · 인천서구을)이 8일 건보공단으로부터 제출받은 '2013~2017년 비만 질환 진료현황' 자료를 분석한 결과, 5년 전인 2013년과 비교 시 비만으로 진료받은 환자 수는 감소했지만, 진료비 · 자기부담금은 증가세를 보인다고 전했다.작년 한 해 비만으로 1만 3,688명이 진료를 받았고, 진료비는 총 14억 8,198만 원으로 2013년 대비 1.5배 수준으로 증가했다. 반면, 같은 기간 진료비 대비 건강보험 급여비 비중은 69%에서 65.4%로 오히려 줄어들어 비만 환자의 자부담이 조금씩 증가하고 있는 것으로 분석된다.

신 의원은 "남성 비만환자가 늘어나고, 진료비도 큰 폭으로 증가하고 있다."고 지적했다. 남성 환자는 2013년 2,161명에서 2017년 2,709명으로 증가하여 같은 기간 여성 환자가 감소한 것과는 대조적인 양상이 나타났다. 2017년 진료비는 5년 전보다 92% 증가한 4억 5,246만 원으로 나타났다.

신 의원은 "노년층의 경우 비만환자 수 증가세가 가파르고, 50대부터는 1인당 진료비 부담도 다른 연령대보다 훨씬 무거운 것으로 나타나, 생애주기에 따른 비만관리가 필요하다."라고 주장했다.

연령대별로 5년간 비만환자 수 변동 추이를 살펴보면, 9세 이하 및 10대 · 50대 이상 연령대에서 비만환자가 증가했다. 2013년 대비 2017년 증가율을 살펴보면 △60대 83% △70대 76% △80대 이상 100% 등으로 특히 노년층에서 비만환자가 빠르게 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 다른 연령대보다 환자 수는 적지만, 빠른 증가세와 고령화 추세를 감안하면 상당히 우려스러운 상황이다.

노년층의 1인당 평균진료비도 다른 연령대보다 높은 것으로 나타났다. 2017년 기준 진료비를 환자 수로 나눠 1인당 평균진료비를 산출한 결과 △40대까지는 연령대별 평균진료비가 전체평균 진료비인 10만 8,269원보다 적었다. 반면 △50대 14만 3,305원 △60대 24만 6,538원 △70대 49만 3,266원으로 50대부터는 연령대별 평균진료비가 전체평균 진료비보다 훨씬 높았다.

신 의원은 "이번 통계는 주상병을 비만으로 하는 건강보험 급여실적만으로 산출됐다. 고혈압 등 비만으로 인한 다른 질환으로 치료받은 경우까지 고려하면 비만환자 및 진료비 실태는 더욱 심각한 수준일 것"이라고 예상했다.

질병관리본부(이하 질본)에서 발간한 '2016 국민건강통계'에 따르면 2016년 기준 30세 이상 비만 유병률은 37%로 5년 전인 2012년 35.4%보다 증가한 것으로 나타나, 향후 비만환자는 더욱 증가할 것으로 보인다.

신 의원은 "이번 분석에서 비만치료를 위한 환자 자기부담이 증가한 것으로 나타났는데, 비만 환자가 비용 걱정 없이 신속히 치료받을 수 있도록 건강보험 보장성 강화가 필요하다."고 지적했다.

이어서 "특히 노년층에서 비만 문제가 심각한 상태인데, 거동이 불편하거나 건강을 스스로 관리하기 어려운 어르신의 경우를 감안하면 정부 차원에서 비만을 예방 · 관리할 필요가 있다."며, "지난 7월 발표한 '국가 비만관리 종합대책'의 차질없는 추진으로, 정부가 더욱 적극적으로 비만관리에 나서야 한다."고 촉구했다.

◆ 식약처 마약류통합관리시스템, 주민등록번호 없는 투약정보 43만 건

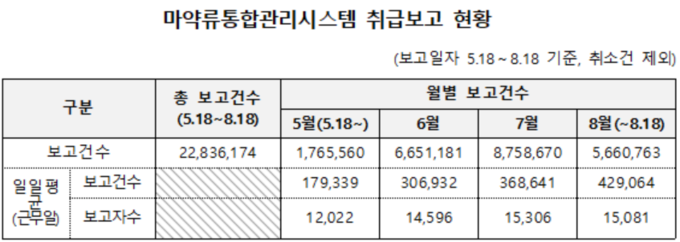

국회 보건복지위원회 간사 최도자 의원(바른미래당)이 8일 식품의약품안전처(이하 식약처)로부터 마약류통합관리시스템 운영현황 자료를 제출받아 살펴본 결과에 따르면, 식약처 마약류통합관리시스템 내 주민등록번호 없는 투약정보가 무려 43만 건에 이르는 것으로 나타났다.

국회 보건복지위원회 간사 최도자 의원(바른미래당)이 8일 식품의약품안전처(이하 식약처)로부터 마약류통합관리시스템 운영현황 자료를 제출받아 살펴본 결과에 따르면, 식약처 마약류통합관리시스템 내 주민등록번호 없는 투약정보가 무려 43만 건에 이르는 것으로 나타났다.최 의원은 "주민등록번호 없는 투약정보는 마약류 관리에 관한 법률 제11조(마약류 취급의 보고)를 위반한 것"이라며, 재발 방지 대책 마련을 주문했다.

최 의원이 받은 자료에 따르면, 식약처가 운영하는 마약류통합관리시스템은 시행 3개월간 총 2,283만 건의 취급 보고를 했으며, 매일 1만 5천여 명의 보고자가 약 43만 건의 보고를 입력하고 있다.

환자에게 마약류가 처방된 정보는 3개월간 19,927,819건으로, 그중 환자 이름 · 주민등록번호 등의 식별번호가 제대로 보고되는 사례는 19,501,437건이다. 그 중 '1111111111111' 등 무의미한 번호로 넣는 경우 등 주민등록 · 외국인등록 번호 규칙에 적합하지 않은 식별번호를 입력하거나 정보 일부가 누락된 사례는 426,382건에 달하는 것으로 나타났다.

최 의원은 "올해 연말까지는 시스템 정착을 위한 계도기간임을 감안해도 법에서 규정하는 의무입력 정보가 누락된 사례가 너무 많다."며, "병 · 의원의 의도적인 허위 · 조작이나 반복적 누락은 없는지 식약처가 철저히 감독해야 한다."고 강조했다.

◆ 국민청력건강 위한 국가 계획 수립 · 생애주기별 청력보건사업 실시하는 법안 발의

자유한국당 박인숙 의원(송파갑)이 8일 국가 및 지방자치단체가 국민의 청력건강 증진을 위해 필요한 계획을 수립 · 시행하고, 전 국민 대상의 생애주기별 청력보건사업을 실시하게 하는 '청력보건법안'을 대표 발의했다고 전했다.

자유한국당 박인숙 의원(송파갑)이 8일 국가 및 지방자치단체가 국민의 청력건강 증진을 위해 필요한 계획을 수립 · 시행하고, 전 국민 대상의 생애주기별 청력보건사업을 실시하게 하는 '청력보건법안'을 대표 발의했다고 전했다.건보공단 발표에 따르면, 난청질환으로 진료를 받은 인원은 2012년 27만 7천 명에서 2017년 34만 9천 명으로 연평균 4.8%씩 증가하고 있다. 20대 미만의 영유아 · 어린이 · 청소년 난청 진료 1인당 진료비도 2012년 60만 3,715원에서 2017년에는 약 43% 늘어난 86만 2,420원으로 상승했다.

이렇듯 최근 해마다 난청질환은 치료하지 않고 방치할 경우 의사소통이나 학업 · 직업 · 사회생활 등을 하는 데 큰 제약이 따르며, 특히 영유아 · 어린이 · 청소년의 경우 인지능력과 두뇌 발달에 치명적인 결함을 초래할 수 있다. 또한, 노인 난청은 대인기피증이나 우울증 발생과 연관되며, 치매 발생 위험이 고도 난청에서 약 5배 높은 것으로 보고되는 상황이다.

이러한 난청질환을 예방하기 위해서는 청력보건에 관한 교육과 청력검진을 통한 조기 발견 및 치료 등이 필수적이지만, 이에 대한 법적 근거가 미흡하고 사회적 인식 또한 여전히 부족한 실정이다.

이에 동 제정안은 난청을 비롯한 청력질환을 예방 · 관리하기 위해 △국가 및 지방자치단체가 국민의 청력건강 증진을 위하여 필요한 계획을 수립 · 시행하도록 하고 △학교 및 사업장에서의 청력보건사업 △노인 · 장애인 및 임산부 · 영유아를 대상으로 한 청력보건사업 등을 실시하도록 하고 있다.

박인숙 의원은 "청력은 사람이 살아가면서 타인과 관계를 형성하고 사회에 적응하는데 가장 기본적으로 필요한 기능인데도 불구하고 청력관리에 대한 정부 정책과 사회적 인식은 부족한 상황"이라며, "이제라도 국가 차원의 국민청력보건 관리체계 도입이 시급하다."고 말했다.

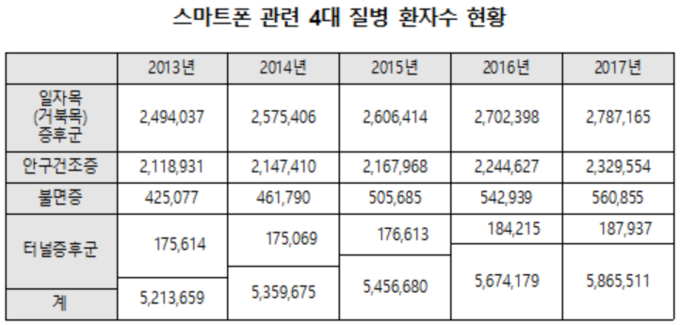

◆ 586만 명, 거북목증후군 · 안구건조증 등 스마트폰 질병에 시달려

국회 보건복지위원회 김광수 의원(전북 전주시 갑 · 민주평화당, 이하 김 의원)이 7일 건보공단으로부터 제출받은 '2013~2017 스마트폰 관련 질병(거북목증후군, 터널증후군, 안구건조증, 불면증) 현황' 자료에 따르면, 지난해 586만 6,511명(중복 포함)이 스마트폰 질병에 시달리는 것으로 나타났다.

국회 보건복지위원회 김광수 의원(전북 전주시 갑 · 민주평화당, 이하 김 의원)이 7일 건보공단으로부터 제출받은 '2013~2017 스마트폰 관련 질병(거북목증후군, 터널증후군, 안구건조증, 불면증) 현황' 자료에 따르면, 지난해 586만 6,511명(중복 포함)이 스마트폰 질병에 시달리는 것으로 나타났다.거북목증후군 환자 수를 살펴보면 △2013년 239만 4,037명 △2014년 257만 5,406명 △2015년 260만 6,414명 △ 2016년 270만 2,398명 △ 2017년 278만 7,165명으로 나타났다.

안구건조증은 △2013년 211만 8,931명 △2014년 214만 7,410명 △2015년 216만 7,968명 △2016년 224만 4,627명 △2017년 232만 9,554명으로 나타났으며, 터널증후군은 △2013년 17만 6,514명 △2014년 17만 5,069명 △2015년 17만 6,613명 △2016년 18만 4,215명 △2017년 18만 7,937명이었다.

불면증은 △2013년 42만 5,077명 △2014년 46만 1,790명 △2015년 50만 5,685명 △2016년 54만 2,939명 △2017년 56만 855명으로 확인됐다.

김 의원은 "스마트폰의 발전으로 삶은 편리해졌지만, 과도한 사용으로 인해 전에 발병하지 않았던 각종 질병이 사회적 문제가 되고 있다. 그러나 스마트폰 질병에 대해 복지부 차원의 예방법 · 대책이 아직 마련되지 않은 것으로 나타났다."며, "국민 10명 중 9명이 스마트폰을 이용하는 것으로 나타난 만큼 각종 스마트폰 질병에 대한 대책 마련이 필요한 시점이다. 스마트폰, 컴퓨터 등 IT기기 관련 질병에 대한 보건당국의 예방 대책을 꼼꼼히 점검할 것"이라고 강조했다.

◆ 당뇨가 노인성질환? 20대 환자 증가율 39%로 가장 높아

김광수 의원이 7일 건보공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 20대 청년세대의 당뇨 · 우울증 · 화병 · 공황장애 · 통풍 질병 환자 증가율이 다른 연령대에 비해 압도적으로 높아진 것으로 나타났다(아래 별첨 '최근 5년간 당뇨 · 우울증 · 화병 · 공황장애 · 통풍 환자 진료 현황').

20대 당뇨 환자 수는 △2013년 17,359명 △2014년 18,390명 △2015년 19,780명 △2016년 21,927명 △2017년 24,106명으로, 5년간 38.9% 증가해 대표적인 노인질환이라는 인식을 깨고 연령대별 최고 증가율을 보였다. 당뇨 질환의 연령대별 평균 증가율은 23.4%였다.

20대 우울증 환자 수는 △2013년 47,721명 △2014년 47,879명 △2015년 52,275명 △2016년 63,436명 △2017년 75,602명으로, 5년간 58.4%가 증가해 평균 증가율 16.5%보다 3.5배 높은 수치를 보였다.

20대 화병 환자 수는 △2013년 709명 △2014년 772명 △2015년 843명 △2016년 1,225명 △2017년 1,449명으로, 5년간 무려 104% 증가했다. 김 의원은 "전체적인 화병 환자 감소추세에도 유독 20대 · 10대의 증가율은 100%를 넘어섰다. 20대 청년과 10대 청소년이 심각한 스트레스 상황에 내몰리고 있는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다."라고 했다.

20대 공황장애 환자 수도 △2013년 7,913명 △2014년 8,434명 △2015년 9,964명 △2016년 12,762명 △2017년 16,041명으로 5년간 두 배가 늘었다.

20대 통풍 환자 수는 △2013년 13,325명 △2014년 14,403명 △2015년 15,954명 △2016년 18,751명 △2017년 21,046명으로 58%가 증가해 연령대별 최고 증가율을 보였다.

여성이 압도적으로 많았던 화병의 경우 여성 환자 수는 감소 추세지만, 남성 환자는 계속 증가했으며, 우울증 남성 환자 증가율이 여성보다 2배 가까이 높았다. 여성 화병 환자 수는 2013년 11,666명에서 2017년 10,832명으로 7.11% 감소했지만, 남성 환자는 2013명 2,277명에서 2017년 2,839명으로 25% 증가했다. 남성 우울증 환자는 24% 증가해 여성 우울증 환자 증가율 13%에 비해 높은 증가율을 기록했다.

김 의원은 "20대의 당뇨 · 우울증 · 화병 · 공황장애 · 통풍 환자 증가율이 타 연령대보다 압도적으로 높게 나타났다."며, "20대의 건강 적신호는 학업과 취업, 아르바이트 등 생활 곳곳에서 스트레스에 내몰리는 우리 청년들의 고단한 삶이 투영된 안타까운 현실을 보여주는 것 같다."고 말했다.

이어서 "청년층 건강관리를 위해 도입된 2030 청년 국가건강검진 등 제도적 개선책뿐만 아니라 취업, 주거, 복지 등 청년문제 해결을 위한 범정부적 차원의 대책 마련이 시급하다."고 강조했다.

◆ 1인 세대 치매환자 증가율, 1인 이상 세대의 1.6배

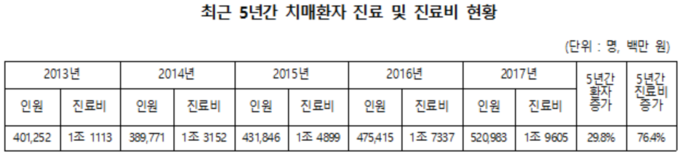

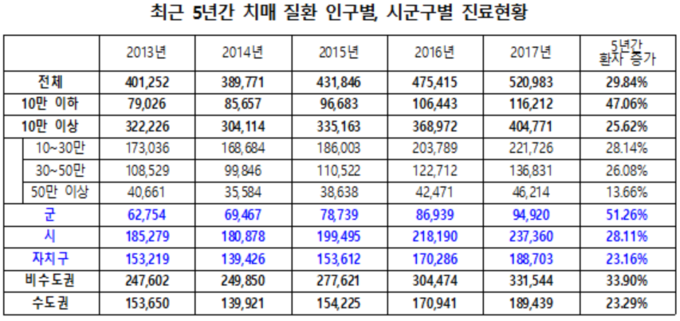

김광수 의원이 지난 6일 건보공단으로부터 제출받은 '최근 5년간 치매환자 진료 현황' 자료를 분석한 결과, 치매환자가 2013년 401,252명에서 2017년 520,983명으로 30% 증가한 가운데 1인 세대 치매환자 증가율이 1인 이상 세대보다 1.6배 높았다고 전했다.

5년간 건강보험 지역가입자 1인 세대 치매환자는 2013년 63,762명에서 2017년 92,284명으로 44.7%의 증가율을 기록해 1인 이상 세대 28.1%에 비해 1.6배 높은 증가율을 기록했다.

치매 진료비 증가세도 가파르다. △2013년 1조 1,113억 원 △2014년 1조 3,152억 원 △2015년 1조 4,899억 원 △2016년 1조 7,337억 원 △2017년 1조 9,605억 원으로 5년간 진료비가 80% 가까이 증가해 2조 원 돌파를 눈앞에 두고 있다.

지역별로는 인구 10만 이하 지역, 군 지역, 비수도권 지역의 치매환자 증가율이 평균 이상을 기록했다. 인구 10만 이하 지역은 2013년 79,026명에서 2017년 116,212명으로 47%의 증가율을 기록했지만, 인구 10만 이상 지역은 2013년 322,226명에서 404,771명으로 25.6%로 평균 증가율 29.8%보다 낮은 수치를 보였다.

군 지역 치매환자 증가율은 시 · 자치구 지역보다 2배 가까이 높았다. 군 지역 치매환자 증가율은 51%를 기록한 반면 시 지역은 28%, 자치구 지역은 23%를 기록했다. 비수도권 지역 치매환자 증가율은 34%로 수도권 23.2%보다 10%가량 높은 증가율을 보였다.

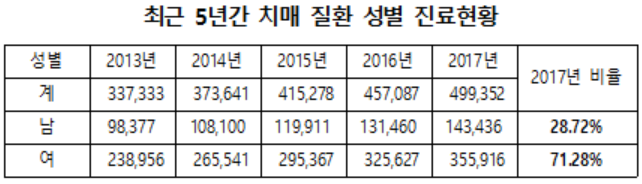

지난해 기준 치매환자 499,352명을 살펴보면 △남성 환자는 143,436명 △여성은 355,916명으로, 환자 10명 중 7명은 여성이다.

김 의원은 "치매국가책임제가 사회적 이슈로 자리 잡을 정도로 치매가 우리 사회 · 가정에 미치는 영향은 매우 크다."며, "특히, 1인 세대, 지방소규모 도시 및 군지역 치매인구 증가 폭이 큰 만큼 치매안심센터 인원 및 장비 설치 등 치매대책 수립에 있어 종합적인 고려가 필요하다."고 강조했다.

◆ 인체조직 기증, 반으로 줄고 해외수입은 25만 건 늘어

국회 보건복지위원회 소속 윤종필 의원(자유한국당, 이하 윤 의원)이 8일 식약처 · 질본으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 ▲인체조직 기증 건은 △2015년 235건 △2016년 248건으로 늘어나다가 △2017년 104건 △2018년 8월 현재 64건으로 급감했고 ▲장기조직 기증 이식 건은 △2015년 4,124건 △2016년 4,684건으로 늘어났으나 △2017년 4,388건으로 전년 대비 296건이 줄어든 것으로 나타났다.

인체조직 수입은 대폭 증가했다. △2015년 28만 건에서 △2016년 32만 7천 건 △2017년에는 58만 2천 건으로 늘어났다. 가장 많이 수입되는 인체 조직은 뼈 · 피부 순이며, 지난해에는 그동안 수입되지 않던 인대 · 심낭까지도 수입되고 있었다.

WHO에서는 장기와 인체조직의 자급자족을 권고하고 있다. 기증을 늘리고 수입을 줄이는 것이 필요하지만, 동 업무를 담당하고 있는 한국장기조직기증원은 작년 4월 조직기증지원기관으로 새로 지정받아 인체조직 기증자 발굴 업무를 수행하고 있으나 현재 기증 건수는 2014년부터 2016년까지 최근 3개년 연도별 평균 기증 건수 222건에 훨씬 못 미치는 연평균 1백 건 정도에 그치고 있다.

WHO에서는 장기와 인체조직의 자급자족을 권고하고 있다. 기증을 늘리고 수입을 줄이는 것이 필요하지만, 동 업무를 담당하고 있는 한국장기조직기증원은 작년 4월 조직기증지원기관으로 새로 지정받아 인체조직 기증자 발굴 업무를 수행하고 있으나 현재 기증 건수는 2014년부터 2016년까지 최근 3개년 연도별 평균 기증 건수 222건에 훨씬 못 미치는 연평균 1백 건 정도에 그치고 있다.한국장기조직기증원은 공공조직은행이 인체조직 채취 · 가공 · 분배 등을 할 수 있도록 인체조직 기증자를 발굴하는 업무를 수행한다.

윤 의원은 "인체조직 기증이 줄어들고 수입이 급격히 늘어나는 것은 우려스러운 일이며 시급히 개선되어야 할 현안"이라며, "한국장기조직기증원의 인체조직 기증자 발굴이 제대로 이뤄져 공공조직은행이 제 역할을 할 수 있도록 서둘러야 할 것"이라고 강조했다.

◆ 식약처 퇴직공무원, 산하기관 낙하산 취업 심각

윤종필 의원은 5일 식약처 및 식약처 산하기관으로부터 제출받은 임직원 채용 현황을 분석한 결과, 2018년도 신규 임원 직원 7자리 중 4자리를 식약처 퇴직공무원이 차지했다고 전했다(아래 별첨 '역대 산하기관장 및 상임이사 세부현황').

△한국식품안전관리인증원은 기존 상임이사에 1명을 더 추가해 기획경영 · 인증사업 2명을 올해 3월 공고했고, 두 자리 모두 식약처 퇴직 직원이 차지했다. 연봉은 각각 1억 8백만 원으로 동일하다. △한국의약품안전관리원 기관장에는 올해 7월에 식약처 출신 퇴직공무원이 임명됐고, 연봉은 1억 5백만 원이다. △한국의료기기안전정보원 기관장 자리도 올해 2월에 식약처 퇴직공무원이 차지했으며 연봉은 9천 2백만 원이다.

식약처는 적법한 절차로 채용했다는 입장이지만, 식약처 퇴직 공무원 채용 신청을 한 산하기관은 100%로 식약처 퇴직공무원이 차지했다.

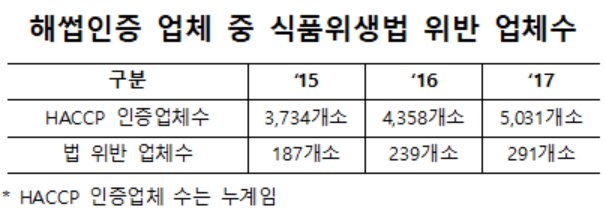

역대 임원 4명 중 모두 식약처 퇴직 공무원이 계속해서 내려간 산하기관은 한국식품안전관리인증원이다. 한국식품안전관리인증원의 부실인증 논란이 일었는데, 지난해 해썹인증을 받고도 살충제 달걀을 유통했고, 올해 해썹인증을 받고도 단체급식에서 식중독이 발생한 바 있기 때문이다.

특히, 해썹인증 업체 중 식품위생법 위반 업체 수를 살펴보면 매해 증가하지만 개선되지 않고 있다. 식약처 출신 선임들이 산하기관에 앉아있는데 식약처가 제대로 관리할 수 있겠냐는 지적까지 있는 상황이다.

윤 의원은 "산하기관은 퇴직 공무원을 임명하라고 만든 자리가 아니다."라면서, "투명성이 제고되지 않은 상황에서 식약처 퇴직 공무원만 내려보내면 식약처 내부의 줄 세우기 경쟁을 심화시키게 될 뿐이다."라고 말했다.

◆ 심사평가원, 강원 지역 ICT 인재 육성 박차

심사평가원이 지난 5일 강릉원주대학교 멀티미디어공학과 교수 · 학생 67명으로 구성된 방문단을 맞이하고 소통 프로그램을 진행했다고 전했다.

심사평가원은 본원 소재지인 강원 지역의 인재 개발 · 사회적 가치 창출을 위해 지난 5월 가톨릭관동대, 강릉원주대, 강원대, 상지대, 연세대, 한라대, 한림대 등 7개 대학교가 참여하는 '강원지역 대학 ICT 협의회'(이하 협의회)를 발족했으며, 금번 소통프로그램은 동 협의회 협력 방안 일환으로 이뤄졌다.

심사평가원은 협의회에서 발의된 '관 · 학 연계 교육을 통한 지역인재 육성' 목표를 실현하기 위해 강원 지역 대학교의 우수 학생을 추천받아 지난 8월 27일부터 31일까지 5일간 정보화 전문교육을 제공한 바 있다.

이번 행사는 강릉원주대 방문단의 전공과 관심 분야를 반영하여 △건강보험 제도와 정보시스템 설명 △ICT 센터 시설 및 보안시스템 견학 △보건의료 빅데이터 개방시스템 및 창업 아이디어 공모전 소개 △심사평가원 채용제도 소개 및 질의응답 △대화의 시간 등 맞춤형 소통 프로그램을 운영했다.

이번 소통 프로그램에서는 건강보험 제도에서의 심사평가원 · 정보시스템 역할을 소개하면서 인공지능 · 빅데이터 등 신기술이 실무에 적용되는 사례와 미래 모습에 대해 논의했다. 특히, 4차 산업혁명 시대를 맞아 보건의료분야에서 요구되는 정보화 역량을 공유해 대학과 실무 현장과의 인재상에 대한 간극을 줄이고 인재육성을 위한 상생 · 협력방안을 모색하는 계기를 마련했다.

심사평가원 이영곤 정보통신실장은 "지역 대학교와의 소통 프로그램을 통해 보건의료분야 ICT(정보통신기술)에 대한 학생들의 높은 관심을 확인했고, 향후 다양한 프로그램을 제공해 공공기관으로서 사회적 가치 창출과 지역인재 육성에 노력할 것"이라고 말했다.

◆ 한의협, 의료기기 적극 활용 위한 본격 행보 나서

대한한의사협회(이하 한의협)가 지난 6일 임원 · 회원 대상의 'X-ray 중심의 근골격계 영상진단' 세미나를 개최하고, 적극적인 의료기기 활용을 위한 본격적인 행보에 나섰다고 전했다.

한의협은 대한한의영상학회와 함께 박형선 前 경희대학교 한의과대학 방사선학 겸임교수의 주제발표로 △골상증(퇴행성 골관절염) △비증(류마티스 관절염)과 △골절에 대한 'X-ray 영상진단과 침구임상 세미나'를 진행했다.

지난 8월 개소식을 가진 대한한의영상학회 교육센터에서 개최된 이 날 세미나에는 한의사 회원 50여명이 참여해 성황을 이뤘으며, 특히 20명의 협회 임원들이 참석해 의료기기 사용 확대를 위한 한의계의 강력한 의지를 보였다.

총 4회에 걸쳐 진행될 이번 'X-ray 중심의 근골격계 영상진단' 세미나는 △골상증(퇴행성 골관절염) · 비증(류마티스 관절염) · 골절에 이어 △10월 20일 오후 6시부터 9시까지 어깨 · 팔꿈치 · 손목 · 손관절 △11월 3일 오후 6시부터 9시까지 척추 골반 △11월 17일 오후 6시부터 9시까지 무릎 · 발목 · 발 등의 순서로 열릴 예정이다.

한의협 최혁용 회장은 축사를 통해 "한의사의 의료기기 활용은 한의료서비스 역할 증대를 가져올 것이며, 결국 의사의 독점적 의료제도를 타파하고 국민건강증진에 더 큰 기여를 하는 변화를 가져올 것"이라며, "이를 통해 궁극적으로는 직역간 갈등을 완화하고. 학문의 융복합 발전과 국민불편 해소를 위한 의료통합의 길로 나아가야 할 것이며, 한의사의 의료기기 사용은 의료통합을 위해 반드시 거쳐야 할 과정"이라며 한의사 의료기기 세미나의 중요성 역설했다.

한의협은 이번 세미나를 통해 진단용 방사선 발생 장치의 안전관리 책임자 선임 문제로 지금까지 한의사에게만 X-ray기기에 대한 설치 운용이 제한돼 왔던 비합리적인 현실을 극복하고, 규제개혁을 통해 '저(低)선량 방사선 진단장치'를 한의의료기관에서 활용이 가능하도록 관련 제도를 개선하는 데 총력을 다한다는 방침이다.

현행 우리나라 의료법 제3조 · 제37조 1항에는 의료기관에 한의원 · 한방병원을 포함하고 있으며, 진단용 방사선 발생 장치를 설치 · 운영하려는 의료기관은 복지부령에 정하는 바에 따르도록 규정돼 있다.

또한, 의료법 제37조 2항에서는 의료기관 개설자 · 관리자는 진단용 방사선 발생 장치를 설치한 경우 복지부령으로 정하는 바에 따라 안전관리책임자를 선임토록 해, 의료법상으로는 의료기관의 개설자인 한의사가 X-ray를 진료에 자유롭게 활용하는 것에 특별한 제약이 없다.

하지만 정작 의료법보다 하위법령인 '진단용 방사선 발생 장치의 안전관리에 관한 규칙(복지부령)' 제10조의 별표 6에서는 진단용 방사선 안전관리책임자의 자격 기준에서 의료인인 한의사는 제외한 채 △의사 △치과의사 △방사선사 △치과위생사 △이공계(물리, 의공, 전기, 전자, 방사선) 석사학위 소지자만을 안전관리책임자로 지정하고 있다.

한의협은 "해당 건은 의료법 개정이 아닌 해당 복지부령만 개정하면 되는 사안이며, 진단용 방사선 안전관리책임자에 한의사를 추가하기만 하면 모든 문제가 해결된다."며, "현재 양의계의 거센 반대와 집요한 방해로 개정작업에 난항을 겪고 있으나 국민의 진료 선택권을 보장하고 편의성을 높인다는 차원에서도 절대로 물러설 수 없으며, 관련 규칙의 개정에 협회 회무역량을 집중해 나갈 것"이라고 강조했다.

◆ 공공의대 설립, 실효성 없고, 혈세 낭비할 가능성 높아!

복지부가 10월 1일 발표한 '공공보건의료 발전 종합대책'에서는 2022년 3월 개교를 목표로 국립공공의료대학원을 설립한다는 내용이 담겨 있다. 이에 대한병원의사협의회(이하 병의협)가 8일 공공의대 설립을 반대하는 성명을 발표하며, 지역 의료서비스 향상을 위한 근본적인 대책 마련을 주문했다(아래 별첨 '대한병원의사협의회 성명서').

복지부가 10월 1일 발표한 '공공보건의료 발전 종합대책'에서는 2022년 3월 개교를 목표로 국립공공의료대학원을 설립한다는 내용이 담겨 있다. 이에 대한병원의사협의회(이하 병의협)가 8일 공공의대 설립을 반대하는 성명을 발표하며, 지역 의료서비스 향상을 위한 근본적인 대책 마련을 주문했다(아래 별첨 '대한병원의사협의회 성명서').병의협은 △부실의대 발생 원인에 대한 철저한 고찰 없이는 공공의대도 부실화될 가능성이 높고 △단순한 의사 수 증원만으로는 지역 의료 서비스 향상이 이뤄질 수 없다고 역설했다. 또한 △지역 의료 서비스 격차가 발생한 근본 원인을 해결하지 않으면. 그 어떤 대책도 실효성이 없고 △정부가 공공의대 설립의 명분으로 의사 수 부족을 이야기 하는 것은 통계를 자의적으로 해석한 것일 뿐이라고 일축했다.

병의협은 "의대는 인프라를 제대로 구성하는 것이 매우 어렵기 때문에 의대 설립 문제는 신중히 결정해야 하며, 교육 과정의 부실화는 국민 건강과 직결되기 때문에 철저히 관리돼야 한다. 하지만 정부 발표를 보면 서남의대가 왜 부실의대로 지목되고, 폐교됐는지에 대한 성찰은 전혀 찾아볼 수 없다."면서, "부실의대 발생의 원인 분석과 고찰 없이 단순히 학교의 이름만 바꾸는 수준의 의대 설립이라면, 이는 또 다른 부실의대를 양산하는 것일 뿐이다."라고 지적했다.

△열악한 근무여건 · 생활 인프라 △대도시와 별 차이 없는 임금 수준 등이 지역 의료기관 종사를 기피하는 대표적인 이유이며, 열악한 근무여건 · 임금 수준의 이유는 지역 의료기관들이 경영난으로 인해 병원 인프라 개선 및 임금 인상의 여력이 없기 때문이라고 했다.

이를 해결하기 위해서는 지역 의료기관의 경영난 해소를 위한 수가 인상과 세제 혜택 등이 필요하고, 이를 통한 수익 창출이 직원 복지와 임금 인상으로 이어질 수 있도록 정부가 관리하는 방안을 강구해야 한다고 강조했다.

병의협은 "보다 우선적이고 시급한 보건의료인력 확보에 대한 대책은 빠진 채 공공의대 등 의사 인력 확보 대책만 마련하는 것은 아무런 실효성이 없다."면서, "90% 이상의 의료 서비스를 민간이 제공하는 현 구조에서 공공의료를 대도시 이외 지역에 더 확대한다고 해서 의료 서비스 이용의 편의성 향상 · 의료의 질 향상을 담보할 수는 없고, 이를 공공의료 확대로 해결하기 위해 혈세를 낭비하는 것은 포퓰리즘 정책일 뿐이다."라고 했다.

2018년 발표된 OECD 통계를 보면, 우리나라 인구 1천 명당 의사 수는 2.3명으로 낮은 것으로 나오지만, 미국 2.6명이나 일본 2.4명과 비교해서는 크게 차이 나지 않는다. 그런데 국민 1인당 연간 의사 진찰 건수는 17건으로 OECD 국가 중에 최고를 기록했다. 그러면서도 GDP 대비 경상의료비는 7.6%로 평균보다 낮았다.

2013년 복지부가 발표한 '한눈에 보는 국민의 보건의료지표(OECD Health at a Glance 2013)'를 보면, 2000년 대비 2011년 활동 의사 수는 56.9% 증가했는데, 이는 같은 기간 OECD 평균 증가율의 3배에 해당하는 수치이다. 또한, 2013년 경희대 의료경영학과 김양균 교수가 발표한 '향후 10년간 의사 인력 공급의 적정수준'이라는 연구보고서를 보면, 우리나라 인구 1천 명당 활동의사 수는 빠르면 2023년, 늦어도 2025~2026년 사이에 OECD 국가 평균 수준에 도달할 것으로 예측했으며, 의대 정원을 늘리면 2025년부터는 초과 공급될 것으로 전망했다.

병의협은 "의사 수가 부족하다고 말하는 것은 미래를 내다보지 않는 근시안적인 발상에서 비롯된 발언이다. 의사 수의 증가는 필연적으로 의료 행위량의 증가 및 전체 의료비 증가로 이뤄진다. 의사 수 증가를 의사들이 우려하는 이유는 의사들의 수익 감소가 걱정돼서가 아니라 바로 전체 의료비 증가로 인한 건강보험 재정 부실화와 국민 부담 증가 때문이다."라면서, "이 때문에 장기적인 안목으로 미래를 내다보고 적정한 의사 수급 정책을 펼쳐야 하는 것"이라고 지적했다.

이러한 생각을 하지 못하고 의료 취약지에 의사가 부족하니 의사 수를 늘리자는 것은 의료 정책에 대한 무능함 · 무지함을 드러내는 것이며, 실효성 없이 국민 부담 증가만 가중하는 결과를 초래할 것이라고 했다.

병의협은 "정부가 진정으로 의료 취약지의 의료서비스 향상에 의지가 있다면 이미 과잉인 도시 의사 · 보건의료 인력이 자발적으로 의료 취약지로 갈 수 있게 만들어야 한다."면서, "그 방법은 △저수가 개선 △의료 취약지 의료기관 지원책 마련 △교통 인프라 개선 등이 있다. 또한 부실 교육 논란이 있는 의대를 철저히 조사해 부실 교육이 시정되지 않으면 과감히 퇴출해야 한다."라고 제언했다.

의대는 설립 · 운영 · 발전 등의 치밀하고 장기적인 준비가 돼 있지 않으면 개설할 수 없다는 사실을 확고히 해야 한다고 했다.

병의협은 "이러한 환경에서 합리적이고 적정한 의사 및 보건의료 인력 수급 대책을 마련해야 할 것"이라면서, 실효성도 없고, 혈세만 낭비할 가능성이 높은 공공의대 설립을 반대한다는 사실을 다시 한번 분명히 하며, 정부에 지역 의료서비스 향상을 위한 근본적인 대책 마련을 촉구했다.

◆ 경희의료원, 후마니타스암병원 개원

경희의료원이 지난 5일 의료원 정보행정동 제1세미나실에서 양방 · 한방 · 치과 통합협진치료를 제공하는 후마니타스암병원 개원식을 개최했다고 전했다.

개원식에는 △조인원 경희대학교 총장과 임영진 경희대 의무부총장 겸 의료원장 △김건식 경희대병원장 △김성수 경희대한방병원장 △황의환 경희대치과병원장 △정상설 후마니타스암병원장 △이길연 경희의과학연구원 부원장 겸 암병원개원준비단장과 △신경민 더불어민주당 의원 △유덕열 동대문구청장 △최광 전 복지부 장관 등 내외빈 250여 명이 참석했다.

임영진 경희대학교 의무부총장 겸 의료원장은 "국내 암병원의 치료 수준은 상위 평준화돼 있고, 암 극복을 위해 의료계 전체가 힘을 내는 상황이다."며, "암 치료를 위한 의대 · 한방 · 치과 임상 전 분야의 통합 진료는 경희의료원만이 추진하는 새로운 치료 패러다임으로 생각한다."라고 언급했다.

정상설 후마니타스암병원장은 "암과의 싸움에서 더는 홀로 외롭지 않게 돕는 것이 후마니타스의 정신"이라며, "진정한 환자 중심 암병원이 되도록 최선을 다하겠다."고 말했다.

2부 암병원 개원 기념 행사는 각계각층의 다양한 재능기부로 진행됐다. 오프닝 무대는 암환자와 가족을 위한 응원 공연으로 KBS 송필근 개그맨이 출연해 행사에 즐거움을 선사했다.

메인 행사는 암병원 의료진 · 암환자가 함께하는 패션쇼로, 24명의 의료진 · 암환자가 암 극복 메시지가 쓰인 티셔츠를 입고 행사무대에서 런웨이를 했다. 티셔츠에 담긴 메시지는 △괜찮아 △당당하게 △끝없이 사랑하리 등으로 치유 서예를 추구하는 소엽 신정균 작가의 약글 재능기부로 제작됐다.

축하공연은 경희의료원 홍보대사이자 세계적인 성악가 바리톤 정경 교수(오페라마 예술경영 연구소장)가 맡았다. 정경 교수는 △10월의 어느 멋진 날에 △우정의 노래 △목련화를 공연해 객석의 큰 호응을 얻었다. 이외에도 부대행사로 손마사지 체험, 가발 및 헤어 메이크업 체험 행사 등이 진행됐다.

한편, 암병원은 지하 2층, 지상 7층 규모로 경희의료원 전면 좌측에 들어섰다. 암병원 명칭은 경희대학교의 브랜드인 '후마니타스(Humanitas: 인간다움)'를 병원에 접목해 완성했다. 후마니타스암병원은 'Life Beyond Cancer(암을 넘어선 삶)'를 미션으로 암 치료의 의학 · 한의학 · 치의학 통합 의료서비스를 공개하고 본격적인 진료에 나선다.

후마니타스암병원은 의대 · 한방 · 치과 다학제 의료진으로 구성됐으며 △14개 암 전문 클리닉 △동선 제로 원스톱 첫방문센터 △한의면역암센터 △치과진료센터 △암치유센터 △암정보지원센터 △이미지증진센터 △정밀의학연구소 △국제화상협진회의실 △치유프로그램교육실 등 약 2백 병상 규모로 운영된다.

◆ 고대의료원, 의과대학 90주년 기념 생명사랑 걷기대회 성료

고려대학교의료원이 지난 3일 상암동 평화잔디광장과 하늘공원 일대에서 생명사랑 걷기대회를 개최했다고 전했다.

이번 행사는 고대의대 90주년을 맞이하여 생명존중의 가치 · 사랑으로 △교직원 △의과대학 교우 · 학생 △환우회 · 자원봉사단 등 고대의료원의 全 구성원이 하나 되는 화합 · 소통의 시간으로 마련됐다. 걷기대회는 메인 행사장인 평화잔디광장을 시작으로, 하늘공원을 한 바퀴 돌아 다시 되돌아오는 총 4.7km로 이뤄졌다.

전체 코스는 총 3개의 코스로 나뉘어 미션을 수행하고 각 포인트마다 스탬프를 획득하며, 전체 완주 시 다양한 경품이 지급됐다. 또한, 이번 걷기대회를 통해 참가자 걸음마다 적립금을 쌓아 이를 환우 돕기 기부금으로 활용해 참가자들의 성취감을 높였다.

이날 걷기대회에는 △이기형 의무부총장 △이홍식 의과대학장 △박종훈 안암병원장 △한승규 구로병원장 △신재승 안산병원 진료부원장 등 각 기관장을 비롯한 의료원 주요 보직자와 △나춘균 의과대학 교우회장 △교우 · 환우회 △자원봉사단 △교직원 · 가족 등 총 2천여 명이 참석했다.

이기형 의무부총장의 개회사로 오전 10시 공식행사의 막을 열었다. 이기형 의무부총장은 환영사에서 "선선한 가을날 좋은 곳에서 의대 90주년을 기념하는 걷기대회에 참석한 교직원 · 교우, 의과대학 학생 · 환우회, 자원봉사자 모두 감사하다."고 말했다.

이어서 "그동안 우리 의료원이 이어온 민족과 박애 정신을 기반으로 한 환자 존중 · 생명 사랑이라는 의료 본연의 가치를 계속 이어가고 미래의학 1백 년을 선도하는 의료기관으로 도약하고자 모두 힘을 모아 함께 나아가자."고 말했다.

행사에 참석한 한 교직원은 "의과대학 90주년을 맞이해 우리 고대의료원 모두가 하나 되는 행사를 함께 할 수 있어 좋았다."며, "동료 · 가족들과 함께 걷고 즐거운 시간을 보낼 수 있었다."고 말했다.

◆ 순천향대천안병원, 버사HD 방사선암치료 1만례 기록

순천향대학교 부속 천안병원 방사선암치료센터가 지난해 11월 가동을 시작한 방사선암치료기 버사HD의 치료 건수가 1만례를 기록했다고 7일 전했다.

1만례를 살펴보면 △폐암 치료건수가 2,876건(29%)으로 가장 많았고 △유방암 2,036건(20%) △전립선암 1,044건(10%) △자궁경부암 868건(8%) 순으로 나타났다.

버사HD는 4차원 초정밀 방사선암치료기다. 세기조절 방사선치료(IMRT), 영상추적 방사선치료(IGRT), 체부정위 방사선치료(SBRT) 등 모든 방사선암 치료법을 구사하며, 치료 시간이 가장 짧고, 호흡 등 환자의 작은 움직임도 파악해 정밀하게 치료한다.

김은석 센터장은 "1만례 치료경험을 바탕으로 더 많은 환자분에게 더 좋은 치료 결과를 선사하기 위해 최선을 다하겠다."고 말했다.

참고자료

- 최근 5년간 당뇨 · 우울증 · 화병 · 공황장애 · 통풍 환자 진료 현황.hwp / 자료 제공: 김광수 의원실

- 역대 산하기관장 및 상임이사 세부현황.hwp / 자료 제공: 윤종필 의원실

- 대한병원의사협의회 성명서.hwp / 자료 제공: 대한병원의사협의회

- [부음]김권식 메디포뉴스 전무 빙모상

- [동정]인천성모병원 이순규 교수, 대한간암학회 학술대회 우수구연상 수상

- [동정]명지병원 김민석 교수, 제62차 세계흉부외과학회 ‘Maxwell Chamberlain 논문상’

- [동정]고대 구로병원 병리과, 서울특별시장 표창·서울시의회 의장상 동시 수상

- [부음]이학철 前 부산시한의사회 회장·이학종 분당서울대병원 의생명연구원장 부친상

- [동정]한림대성심병원 하상욱 권역응급의료센터장, 소방청장 표창 수상

- [동정]경북대병원 손상균 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [동정]서울대병원 이창현 교수팀, 대한척추변형연구회 ‘서봉 최우수 학술상’ 수상

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]명지병원, ‘뇌졸중 전문가’ 최영빈 교수 영입

- [인사]동산의료원·동산병원·대구동산병원 보직인사(2/1)

- [인사]삼성서울병원, 원장단 및 주요 보직 인사(2/1)

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [인사]동화약품, 장재원 연구개발본부장 선임

- [인사]HLB 자회사 엘레바, 김동건 대표 선임

- [인사]서울대병원 우홍균 교수, 아시아방사선종양학회연합회 회장 취임

- [인사]서울대병원 박중신 교수, 제26대 대한의학회 회장 선출

- [동정]인천성모병원 이순규 교수, 대한간암학회 학술대회 우수구연상 수상

- [동정]명지병원 김민석 교수, 제62차 세계흉부외과학회 ‘Maxwell Chamberlain 논문상’

- [동정]고대 구로병원 병리과, 서울특별시장 표창·서울시의회 의장상 동시 수상

- [동정]한림대성심병원 하상욱 권역응급의료센터장, 소방청장 표창 수상

- [동정]경북대병원 손상균 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출

- [동정]서울대병원 이창현 교수팀, 대한척추변형연구회 ‘서봉 최우수 학술상’ 수상

- [동정]대전을지대병원 홍민정 간호국 파트장, 소방청장 표창 수상

- [동정]고려대의료원 윤주성 팀장, 대한병원정보협회장 연임

- [동정]일산백병원 최준영 교수, ‘상병수당 제도 발전 기여’ 국민건강보험공단 이사장 표창

- [동정]아주대학교병원 교수 7명, 대한민국의학한림원 정회원 및 공헌회원 선출