최신연구진전

-

“소아기 ADHD 진단·치료 경험, 성인기 비만과 키 연관성 확인”

국내 대규모 인구 기반 연구에서 소아기에 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)를 진단받은 경우 성인이 된 이후 체질량지수(BMI)가 상대적으로 높게 나타나는 경향이 관찰됐다. 이 같은 경향은 ADHD 치료 과정에서 메틸페니데이트(methylphenidate, MPH)를 1년 이상 사용한 집단에서 더 뚜렷했으며, 키의 경우 치료군에서 평균 신장이 소폭 낮게 나타났으나 차이는 크지 않았다. 서울대병원 가정의학과 박상민 교수와 고려대 구로병원 송지훈 연구교수 연구팀은 국민건강보험공단 자료를 활용해 2008년부터 2013년 사이 ADHD를 새롭게 진단받은 소아·청소년 3만 4,850명을 대상으로 한 후향적 코호트 연구를 수행하고, 이들을 성인기(20~25세)까지 최대 약 12년간 추적 관찰한 결과를 21일 발표했다. ADHD는 주의력 저하와 과잉행동, 충동성을 특징으로 하는 대표적인 소아·청소년기 신경발달질환이다. 메틸페니데이트는 증상 조절에 효과적인 1차 치료제로 널리 사용되고 있으나, 성장기에 ADHD 진단과 치료를 받은 경험이 성인이 된 이후까지 신체 지표와 어떤 연관성을 보이는지에 대해서는 장기 추적 근거가 충분하지 않았다. 연구팀은 이에 주목해 ADHD 진단과

2026-01-21 11:35 -

우울증 환자의 자살위험, 시각피질-전두엽 연결성 약할수록 높아

고려대학교 안암병원 정신건강의학과 한규만·함병주 교수, 고려대학교 안암병원 박지훈 임상강사·고려대학교 대학원 의과학과 정민지 연구원 연구팀이 자살 시도 경험이 있는 주요우울장애 환자에서 뇌 신경 네트워크에 특징적 변화가 존재한다는 사실을 규명했다고 21일 밝혔다. 자살은 주요우울장애 환자에게 발생할 수 있는 심각한 결과 중 하나로, 자살 위험성을 예측하는 것은 여전히 중요한 과제로 남아있다. 기존 연구들은 과거 자살 시도 경험이 향후 자살 위험을 예측하는 요인이라고 제시해 왔으나, 자살 시도 경험에 따른 뇌 기능 네트워크의 변화에 대해서는 충분히 밝혀지지 않았다. 연구팀은 주요우울장애 환자 123명을 자살 시도 경험 유무에 따라 분류하고, 정상 대조군 81명과 뇌 기능 네트워크의 차이를 비교 분석했다. 분석에는 휴지기 자기공명영상(resting-state fMRI)과 임상 정보, 아동기 외상 경험 설문지(CTQ)가 이용됐다. 연구결과, 자살 시도 경험이 있는 주요우울장애 환자들은 정상 대조군에 비해 시각피질과 전두엽 사이의 기능적 연결성이 유의미하게 낮은 것으로 확인됐다. 시각피질은 눈으로 본 정보를 해석하고, 과거 기억과 정서적 경험을 바탕으로 장면이나

2026-01-21 11:28 -

장내 미생물로 카티세포(CAR T-세포) 치료 효과·부작용 예측한다

장내 미생물과 혈액 내 대사체 분석을 통해 CAR T-세포 치료의 효과와 부작용을 예측할 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 삼성서울병원 혈액종양내과 김석진·윤상은 교수팀과 강원대학교 강우림 교수팀은 CJ바이오사이언스와의 공동연구를 통해 장내 미생물 중 특히 박테로이데스 프라질리스(Bacteroides fragilis)와 이노신(inosine)의 생합성 경로가 CAR T-세포 치료의 효과와 독성을 예측할 수 있는 핵심 바이오마커가 될 수 있음을 밝혀냈다고 20일 발혔다. 그동안 장내 미생물과 면역치료 반응의 연관성 연구는 주로 서양인 환자 중심으로 진행되었는데, 이번 연구는 아시아인 환자에서 CAR T-세포 치료와의 연관성을 처음 확인 했다는 점에서 의미가 있다. 김석진 교수 연구팀은 삼성서울병원에서 CAR T-세포 치료를 받은 환자 47명을 대상으로 치료 전과 치료 1개월 후 대변 및 혈청 샘플을 수집해 전장유전체 메타게놈 분석을 실시하고, 대조군으로 건강한 사람(47명)과 새로 진단받은 환자(47명)으로 선정했다. 연구에 따르면, 재발·불응성 환자는 건강한 대조군 및 새로 진단받은 환자와 비교해 치료 반응군에서는 박테로이데스 프라질리스가, 무반응군에서는 페

2026-01-20 09:14 -

안면 홍반 환자 ‘모낭충 밀도’ 예측 AI 모델 개발

연세대학교 용인세브란스병원 피부과 김지희‧김제민 교수, 세브란스병원 피부과 박창욱 교수 연구팀은 최근 안면 홍반 환자의 모낭충 밀도를 예측할 수 있는 딥러닝 모델을 개발하고, 이를 통해 실제 의사의 진단 정확도가 유의하게 향상됨을 입증했다고 15일 밝혔다. 안면 홍반(붉은 얼굴)은 주사(rosacea), 접촉 피부염, 아토피 피부염, 여드름, 루푸스 등 다양한 피부 질환에서 공통적으로 나타나는 증상이다. 안면 홍반의 중요한 원인 중 하나인 모낭충은 과도하게 증식할 경우 모낭충증을 유발할 수 있다. 모낭충증은 발적, 자극, 가려움, 염증 등을 일으키고, 다른 질환과 임상 양상이 유사해 정확한 진단이 중요하다. 모낭충증의 진단을 위해서는 피부 표면 생검이나 피지 분비물 압출 검사를 통해 모낭충을 분리하여 밀도를 측정하는데, 이 방법은 반침습적이고 통증이 있으며 검사자의 숙련도에 따라 결과가 크게 달라진다. 이에 연구팀은 환자의 임상 데이터와 얼굴 사진만으로 모낭충 밀도를 예측할 수 있는 AI 기반 모델을 개발해 이러한 한계를 보완하고자 했다.연구팀은 2016년 1월부터 2023년 8월까지 세브란스병원과 용인세브란스병원에 안면 홍반 증상으로 내원해 모낭충 밀도 검

2026-01-15 09:16 -

난치성 IDH-돌연변이 신경교종, ‘정상 판정’ 뇌조직에서 시작

난치성 뇌종양 IDH-돌연변이 신경교종의 시작을 밝힌 연구 결과가 나왔다. 세브란스병원 신경외과 강석구 교수 연구팀과 KAIST 의과학대학원 이정호 교수, 박정원 박사 연구팀은 IDH-돌연변이 신경교종이 영상에서 보이는 종양 덩어리 자체가 아니라 종양 주변의 ‘정상 판정’ 뇌조직에서 이미 시작된다고 9일에 밝혔다.IDH-돌연변이 신경교종은 비교적 젊은 성인에서 진단되며, 치료 후에도 시간이 지나 악성으로 진행하는 등 치료가 쉽지 않아 일생 동안 세밀한 관리가 필요하다. 치료는 MRI에서 보이는 종양을 최대한 많이 제거한 뒤 방사선·항암치료로 새로운 재발을 억제하는 방식이 중심이다. 치료를 위한 ‘정말 종양이 보이는 자리에서 곧바로 시작되는가?’라는 질문은 중요한 과제다. 연구팀은 광범위 종양절제 수술로 얻은 종양 조직뿐만 아니라 광범위 절제술시 획득되는, 종양 주변에서 병리검사로 비종양(정상)으로 확인된 대뇌 피질 조직까지 함께 확보해 비교 분석했다. 연구팀은 심층 유전자 서열 분석과 뇌조직 속 세포를 위치와 함께 살펴보는 ‘지도형 분석’(조직 속에서 어떤 세포가 어디에 있는지와 그 특성을 함께 보는 방식)을 활용해, 겉보기엔 정상인 조직 안에서도 IDH 유

2026-01-09 08:55 -

대사이상 지방간 환자, 간경직도 높으면 합병증 위험 높아

대사이상 지방간질환(MASLD) 환자에서 혈액검사 지표는 낮지만 간경직도가 높은 경우, 실제 간 섬유화가 더 심하고 향후 간 합병증 위험도 높다는 연구 결과가 나왔다. 연세대 세브란스병원 소화기내과 김승업, 이혜원 교수 연구팀은 대사이상 지방간질환 환자에서 흔히 사용되는 혈액검사 기반 섬유화지표(FIB-4 지수)와 순간탄성 측정법으로 측정된 간경직도(LSM) 결과가 일치하지 않는 경우가 약 30% 정도에 이르며, 이러한 환자들의 예후가 좋지 않을 가능성이 높다고 7일 밝혔다. 대사이상 지방간질환은 비만, 고혈압, 고지혈증, 당뇨 등 대사이상이 있는 상태에서 간에 지방이 과도하게 쌓이는 질환으로, 과거에는 ‘비알코올성 지방간’으로 불렸다. 전 세계 인구 약 3명 중 1명이 이 질환을 가지고 있는 것으로 알려져 있으며, 그 유병률은 지속적으로 증가하고 있다. 현재 진단 가이드라인에 따르면 먼저 혈액검사를 FIB-4 지수를 평가한 뒤, 간경직도 측정 검사를 통해 위험군을 선별하는 ‘2단계 접근법’을 권고하고 있다. 그러나 실제 진료 현장에서는 두 검사 결과가 서로 다른 위험도를 나타내는 경우가 적지 않아 환자의 정확한 상태를 판단하는데 어려움이 있다. 연구팀은 홍

2026-01-07 09:08 -

경증 뇌경색 및 미니뇌졸중 치료, 빠를수록 효과 높아

고대구로병원 신경과 이건주 교수팀(고대구로병원 신경과 이건주 교수·신재민 전공의)이 경증 뇌경색 및 미니뇌졸중 환자의 치료가 빠를수록 재발 및 심근경색, 사망 사건 발생의 예방 효과가 높고 42시간을 넘기면 효과가 없음을 밝혀냈다. 경미한 뇌경색이나 소위 ‘미니뇌졸중’이라고 부르는 고위험 일과성 허혈발작 환자의 약 10%가 초기 재발 또는 악화된다. 이러한 위험을 낮추기 위해 초기에 아스피린과 클로피도그렐을 함께 사용하는 이중항혈소판제요법(Dual Antiplatelet Therapy, DAPT)을 증상 발생 후 24시간 이내에 시작하는 것이 표준치료로 권고되고 있다. 하지만 실제 진료 현장에서는 증상 발견이 늦거나, 병원 도착 지연, 진단 과정에 따른 시간 소요 등으로 치료 시작이 늦어지는 경우가 흔하다. 이에 ‘24시간 이후에 이중항혈소판제요법을 시작해도 여전히 환자에게 도움이 되는가’에 대해서는 명확한 근거가 부족한 실정에서 연구팀은 이중항혈소판제요법의 시작 시점에 따른 임상 효과를 규명하고자 연구를 수행했다. 연구팀은 2011년부터 2023년까지 국내 20개 대학병원이 참여한 대규모 다기관 전향적 뇌졸중 코호트인 CRCS-K-NIH(책임연구자: 분당서

2026-01-06 09:30 -

저체중 당뇨병 환자, 비만보다 사망위험 최대 5배 높아

2형 당뇨병은 신체가 정상혈당 유지에 필요한 충분한 양의 인슐린을 만들지 못하거나 인슐린이 제대로 기능하지 않는 상태(인슐린 저항성)로 전체 당뇨병의 90%를 차지한다. 특히 당뇨병 발병 이전부터 시작되는 인슐린 저항성과 함께 비만이 주요 병인으로 꼽히기 때문에, 그동안 치료의 초점 또한 고혈당 관리와 함께 체중 감량에 맞춰져 왔다. 그런데 저체중 당뇨병 환자의 사망률이 오히려 비만 당뇨병 환자보다 높다는 연구결과가 발표돼 당뇨병 환자의 체중관리에 대한 새로운 임상기준의 필요성이 제기됐다. 한림대학교동탄성심병원 내분비내과 홍은경·최훈지 교수, 강북삼성병원 내분비내과 문선준 교수, 숭실대학교 정보통계보험수리학과 한경도 교수 공동연구팀은 최근 ‘2형 당뇨병 환자의 저체중과 사망률: 전국 후향적 코호트 연구(Underweight and Mortality in Type 2 Diabetes:A Nationwide Retrospective Cohort Study)’라는 제목으로 이 같은 연구결과를 발표했다. 연구팀은 국민건강보험공단 데이터를 기반으로 2015년부터 2016년까지 건강검진을 받은 40세 이상의 2형 당뇨병 환자 178만8996명을 2022년까지 추적·조사

2026-01-06 09:23 -

3세대 스텐트 시술 환자, 이중 항혈소판제 3~6개월 투여도 장기적 효과·안전성 충분

관상동맥질환 스텐트 시술 후에는 혈전증 예방을 위해 일정 기간 이중 항혈소판제를 투여한다. 그중 혈전증 위험을 크게 낮춘 ‘3세대 약물용출 스텐트*’ 시술 환자의 경우, 이중 항혈소판제를 3~6개월만 투여해도 12개월 투여 대비 3년 장기적 효과와 안전성이 동등하다는 사실을 국내 연구팀이 입증했다. 특히 이중 항혈소판제를 12개월 이상 유지한 환자는 혈전증 예방 효과 없이 출혈 위험이 4배 이상 높은 것으로 나타났다. 서울대병원 김효수·한정규·황도연 교수팀은 3세대 스텐트 시술 환자 2천여명을 장기간 추적한 다기관 무작위배정 임상연구를 통해 이 같은 결과를 확인했다고 31일 발표했다. 심장근육에 혈류를 공급하는 관상동맥이 죽상경화증으로 좁아지면 흉통을 유발하는 협심증이나 급성으로 혈류가 차단돼 심장근육이 손상되는 심근경색이 발생한다. 이런 질환을 가진 환자들은 혈관을 넓히기 위해 관상동맥에 스텐트를 삽입하며, 국내에서 매달 4천여명이 이 시술을 받고 있다. 시술 후에는 혈전 생성을 예방하기 위해 아스피린과 P2Y12 억제제를 장기간 투여하는 ‘이중 항혈소판제 요법’이 표준 치료방침이지만, 투여 기간이 길수록 위장관 출혈, 뇌출혈 등 출혈 합병증 위험이 증가해

2025-12-31 09:01 -

혈관 침범 진행성 간암, 위험도 따라 치료 달리해야 생존율↑

혈관 침범이 있는 간암이라도 위험도를 정밀하게 분류해 맞춤형 치료를 적용하면 생존율을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 암세포가 간에 영양을 공급하는 혈관을 침범하면 간 전체로 암이 퍼지거나 다른 장기로 전이될 확률이 매우 높고, 간 기능도 급격히 나빠지기 쉽다. 삼성서울병원 방사선종양학과 박희철·유정일·김나리 교수 연구팀은 혈관 침범이 있는 간암 환자 526명을 대상으로 치료 방법에 따른 예후를 분석해 발표했다. 간암이 간 문맥(Portal vein) 등 혈관을 침범하면 보통 BCLC(Barcelona Clinic Liver Cancer) 병기 분류에서 3기에 해당하는 C기로 분류된다. 진행성 간암으로, 치료가 까다롭다고 알려져 있다. 이들에게는 간동맥화학색전술(TACE)과 표적항암제(Tyrosine Kinase Inhibitor, TKI) 치료를 방사선 치료와 병행하는 게 일반적이다. 최근에는 아테졸리주맙-베바시주맙(Atezolizumab–Bevacizumab, AB)과 같은 면역항암제를 단독으로 치료에 쓰거나, 방사선 치료와 병합해 쓰는 등 치료법도 다양해지는 추세다. 하지만 같은 치료를 받더라도 환자에 따라 생존 기간(Overall Survival

2025-12-29 11:11 -

복잡한 관상동맥 병변에서 OCT 기반 스텐트 최적화가 안전성 높여

복잡한 관상동맥 병변에서 광간섭단층촬영(OCT)을 기반으로 스텐트를 최적화하면 심혈관 사건 발생 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 연세대 세브란스병원 심장내과 김병극, 이승준 교수 연구팀은 복잡 관상동맥 환자에서 OCT 기반 스텐트 최적화가 1년 내 주요 심혈관 사건 발생 위험을 최대 70% 감소시킨다고 9일 밝혔다. 스텐트 삽입을 통한 관상동맥중재술은 급성심근경색이나 협심증과 같은 허혈성 심질환의 표준 치료법이다. 만성 완성 폐색, 석회화 병변, 좌주간부 및 분지부 병변과 같은 복잡 관상동맥 병변을 치료할 땐 임상적 예후를 개선하고자 혈관 내부를 정밀하게 볼 수 있는 ‘혈관내초음파(intravascular ultrasound)’나 ‘광간섭단층촬영(optical coherence tomography, 이하 OCT)’과 같은 혈관 내 영상 장비를 이용한다. 특히 OCT는 혈관내초음파 보다 10배 이상 높은 해상도를 가진 최신 영상 기술로, 혈관 내벽과 스텐트의 미세한 구조까지 정밀하게 관찰할 수 있다. 이를 통해 스텐트의 적절한 확장과 혈관벽 밀착, 내막 박리와 같은 혈관 손상 여부를 실시간으로 확인하며 스텐트 최적화에 기여할 수 있다는 장점이 있다

2025-12-09 09:23 -

‘혼합형 치매’ 여부 판단 근거 발견

알츠하이머병 환자의 뇌에서 특정 부위가 유난히 ‘밝게’ 보이면, 또 다른 치매 원인이 함께 있는 ‘혼합형 치매’일 가능성이 높다는 연구 결과가 나왔다. 혼합형 치매는 증상이 더 빠르게 악화되고 하루 컨디션 변화도 커, 빨리 찾아내는 것이 매우 중요하다. 세브란스병원 신경과 예병석 교수, 연세대학교 의과대학 대사-치매연구소 전세운 교수 공동 연구팀은 뇌 영상 검사 FDG-PET 정밀 분석 결과, 뇌 안쪽 깊은 곳에 있는 ‘조가비핵(putamen)’이 다른 부위보다 에너지를 많이 쓰는 모습이 보이면 루이소체 병리가 알츠하이머병과 함께 있을 확률이 높다고 5일 밝혔다. 알츠하이머병은 기억을 담당하는 뇌 부위가 점점 약해지는 병이고, 루이소체병은 뇌 신호 조절에 문제가 생겨 실제로 없는 것이 보이는 환시나 파킨슨 증상 등이 나타나는 병이다. 두 병의 원인은 다르지만, 실제로는 함께 앓는 경우가 많아 단일 질환으로 오진하기 쉬워 각각의 병을 구분해 진단하는 것이 어려웠다. 그동안 FDG-PET를 통해서는 루이소체병을 앓으면 후두엽의 에너지 사용이 줄어 어둡게 관찰되는 특징이 있다고 알려졌지만, 알츠하이머병에서도 나타나는 변화라 구분에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 해

2025-12-05 09:40 -

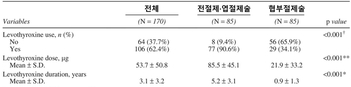

저위험 갑상선 협부암 환자, 협부절제술도 안전하고 효과적

갑상선 유두암은 갑상선 악성 종양의 가장 흔한 유형이다. 대부분 좌우엽에 발생하지만, 10% 미만으로 ‘협부(중앙 부위)’에 생긴다. 서울대병원 연구팀이 저위험 갑상선 협부 유두암 환자들을 수술 후 약 4년간 추적한 결과, 협부만 절제해도 갑상선 전체 또는 한쪽 엽 전체를 제거하는 것과 재발률이 비슷하고, 합병증과 호르몬제 의존도는 더 낮았다. 이 결과는 저위험 갑상선 협부 유두암 환자들에서 불필요한 광범위절제술을 줄이고, 맞춤형 치료 가능성을 확대하는 근거가 될 것으로 기대된다. 갑상선 중앙에 발생하는 ‘갑상선 협부 유두암’은 다발성 병변, 주변 조직 침범, 림프절 전이와 연관이 높다고 알려졌으나, 최적의 수술 범위에 대한 국제적 가이드라인은 부재했다. 이에 의료진의 판단에 따라 갑상선 전체를 제거하는 ‘전절제술’, 한쪽 엽을 제거하는 ‘엽절제술’, 또는 병변이 있는 협부만 잘라내는 ‘협부절제술’을 실시해왔으나, 각 치료법의 효과와 안전성을 비교한 대규모 연구는 드물었다. 서울대병원 유방내분비외과 이승호·김수진 교수와 분당서울대병원 외과 최준영 교수팀은 2013~2022년 갑상선 협부 유두암으로 수술 받은 저위험 환자 170명을 수술적 절제 범위에 따라 구

2025-12-04 08:51 -

소아 백혈병 치료 중 발생한 발작, 뇌전증으로 발전할 가능성 있어

이대목동병원 소아청소년과 최선아 교수가 미국 캘리포니아주 샌디에이고 주립대학교(UCSD) 라디 어린이병원(Rady Children's Hospital) 뇌전증 센터 쉬프테 새터 박사팀과 공동으로 진행한 연구에서 소아 백혈병 치료 과정에서 발생하는 발작이 일부 환자에서는 뇌전증으로 발전할 수 있다는 연구 결과를 발표했다. 급성 림프구성 백혈병은 치료 과정에서 항암제 부작용이나 전해질 이상, 불안정한 혈압, 감염 등으로 인해 발작이 발생할 수 있다. 연구팀은 소아 백혈병을 진단 후 치료받은 소아 청소년 중 발작이 발생한 환자의 임상 양상과 그 경과를 분석했다. 연구팀은 2011년부터 2024년까지 약 14년간 B세포 급성 림프구성 백혈병(B-ALL) 환자 중 발작이 발생한 23명을 추적 관찰했다. 평균 백혈병 진단 연령은 6.1세, 첫 발작 발생 시점은 백혈병 진단 후 28개월이 지난 평균 8.5세였다. 연구 결과, 23명의 환자 가운데 17명(73.9%)은 일시적으로 나타나는 유발성 발작이었으며, 주로 항암제인 메토트렉세이트(MTX)에 의한 신경독성과 관련이 있었다. 이중 7명(30.4%)은 만성 뇌전증, 5명(21.7%)은 약물 난치성 뇌전증으로 진행됐다.

2025-12-03 08:03 -

‘미세먼지 보통’도 전립선암 발병 위험 높여

▲ 서울성모병원 박용현, 단국대학교 자유교양대학 박지환, 단국대학교 보건과학대학 노미정교수 한국의 미세먼지 예보 등급 기준 범위인 보통수준의 미세먼지라도 전립선암의 ‘위험 인자(risk factor)’임을 확인한 연구결과가 국제학술지에 발표되었다. 미세먼지와 비뇨기계암 상관성을 보고한 논문에 이어진 후속 연구다. 가톨릭대학교 서울성모병원 비뇨의학과 박용현, 단국대학교 자유교양대학 코딩교과 박지환, 단국대학교 보건과학대학 노미정교수 연구팀이 국민건강보험공단 데이터베이스를 분석해 보통수준의 미세먼지(PM10) 노출이라도 전립선암 발병 위험을 높일 수 있다는 연구결과를 1일 밝혔다. 특히 초미세먼지가 낮은 수준이라도 미세먼지에 지속적으로 노출된다면 발병 위험도가 높았다. 연구팀은 2010년부터 2020년까지 국민건강보험공단 데이터베이스의 20,430명을 대상으로 분석하였다. 2010년부터 3년간 미세먼지 노출을 확인하고, 추적기간을 2015년부터 6년간 산정하였다. 전립선암 환자군(4,071명, 19.9%)과 비전립선암 환자군(16,359명, 80.1%)으로 나누어 비교하였다. 국내 남성 암 발생률 4위인 전립선암은 50세 이상 남성에게 발병 위험이 높다. 초기

2025-12-01 09:45 -

흉부 X선으로 골다공증 상태 예측하는‘설명 가능한 AI’ 개발

서울대병원이 흉부 X선만으로 정상·골감소증·골다공증을 분류하는 인공지능(AI) 모델을 개발했다. 흉부 X선에는 갈비뼈, 쇄골, 척추 등 골절과 밀접한 뼈 구조가 포함되어 있어 이를 활용하면 별도 골밀도 검사 없이도 골다공증을 조기에 확인할 수 있는 ‘기회 검진(opportunistic screening)’이 가능하다. 연구팀은 특히 AI가 실제로 어떤 뼈 구조를 근거로 판단하는지를 수치로 검증하는 평가 체계를 마련해, 임상에서도 신뢰할 수 있는 의료 AI의 가능성을 제시했다. 골다공증은 뼈의 양이 줄고 구조가 약해지면서 골절 위험이 높아지는 질환으로, 고령화와 함께 환자가 빠르게 증가하고 있다. 그러나 표준검사인 DXA(골밀도 검사)는 장비 접근성 등의 문제로 충분히 시행되지 못하는 경우가 많다. 반면 흉부 X선은 대부분의 건강검진에서 이미 촬영되므로, 이를 활용해 골다공증 여부를 함께 평가할 수 있다면 조기 진단의 새로운 대안이 될 수 있다. 다만 지금까지의 AI 모델은 예측 과정이 명확하게 설명되지 않는 ‘블랙박스’ 문제 때문에 임상 적용에 어려움이 있었다. 서울대병원 가정의학과 박상민 교수팀(김재원 연구원)은 서울대병원 건강증진센터에서 2004~2019

2025-11-28 10:06 -

“증상 없어도 영상에서 보이는 면역관련 이상반응, 간세포암 면역치료 예후와 연관”

서울대병원 연구팀이 간세포암 환자의 1차 면역항암치료 과정에서, 환자가 증상을 느끼지 않더라도 CT에서 나타나는 경미한 면역관련 변화가 생존기간 및 치료 효과와 연관될 수 있다는 연구 결과를 발표했다. 그동안 단순한 이상 소견으로 여겨졌던 영상 변화가 실제로는 치료 경과를 예측하는 의미 있는 지표가 될 수 있음을 확인한 것이다. 간세포암은 B·C형 간염, 간경변 등 만성 간질환 환자에서 주로 발생하며 초기 증상이 거의 없어 뒤늦게 발견되는 경우가 많다. 최근 면역항암제가 간세포암의 중요한 치료 옵션으로 자리 잡았지만, 치료 중 나타나는 ‘면역관련 이상반응(irAEs)’이 실제 예후와 어떤 연관을 갖는지는 충분히 알려져 있지 않았다. 특히 환자에게 불편한 증상이 전혀 없더라도 영상에서만 관찰되는 변화가 어떤 의미를 갖는지는 더욱 연구가 필요한 상황이었다. 서울대병원 소화기내과 유수종 교수·박제연 진료교수와 영상의학과 이동호 교수 연구팀은 2020년 10월부터 2023년 6월까지 아테졸리주맙·베바시주맙(Atezolizumab–Bevacizumab, AteBeva) 병합요법을 받은 절제 불가능 간세포암 환자 198명을 대상으로 치료 중 발생한 이상반응이 임상 경과

2025-11-25 10:41 -

만성골수성백혈병, 항암제 치료 효과 예측 가능해진다

만성골수성백혈병 환자에서 항암제 치료 효과를 예측할 수 있을 것으로 기대된다. 연세의대 약리학교실 김형범 교수와 정유상, 유구상 박사 연구팀은 프라임 편집 기술을 이용해 만성골수성백혈병 세포에서 ABL1 유전자 변이에 따른 항암제 내성 패턴을 모두 확인했다고 25일 밝혔다. 만성골수성백혈병은 BCR-ABL1 융합 유전자에 의해 생기는 대표적인 혈액암이다. 이 유전자는 세포의 ABL1 효소를 비정상적으로 활성화해 암세포가 계속 성장하게 만든다. 만성골수성백혈병은 4세대에 걸친 항암제가 개발됐으며, 많은 환자에게서 좋은 치료효과를 보이고 있다. 하지만 치료 기간이 지속되면 ABL1 유전자에 변이가 생겨 약에 대한 내성이 생기는 경우가 빈번하다. 유전자 변이가 발생하면 어떤 약에 내성을 보이고 반응하는지 알기 어려워 진료 현장에서 각 환자에 맞는 항암제를 선택하는데 어려움이 있다. 연구팀은 ‘프라임 편집기’라는 최신 유전자 교정 기술을 이용해, ABL1 유전자에 생길 수 있는 단일 아미노산 변이 98%(1954/1998)를 대상으로 항암제에 따른 내성 정도를 분석했다. 프라임 편집 기술을 이용해 인체 유래 만성골수성백혈병 세포주(K562) 안에서 ABL1 유전자에

2025-11-25 09:42 -

자가 이식 없이 안면신경 재생, 임상 청신호

자가 신경 이식 없이 안면신경을 재생하는 새 치료법이 개발돼 임상 현장에 쓰일 날이 머지 않았다는 전망이 나왔다. 안면신경마비는 얼굴 근육을 움직이는 신경이 손상돼 한쪽 얼굴이 처지거나 움직이지 않는 질환이다. 환자는 눈이나 입을 제대로 움직일 수 없어 일상생활에서 불편을 겪는다. 증상이 오래 지속되면 우울증이나 대인기피 등 심리적 위축으로 이어지기도 한다. 손상된 안면신경을 치료할 때는 신체의 건강한 부위에서 신경을 떼어 이식한다. 하지만 공여부 흉터나 감각 저하 같은 부작용이 따를 수 있어 한계로 지적돼 왔다. 삼성서울병원 이비인후과 조영상 교수·한국과학기술연구원(KIST) 정영미 박사 공동 연구팀이 동물(쥐) 모델에 생분해성 소재의 신경 유도관을 이식하고 전기 자극을 병행하는 치료 전략을 제시했다. 신경 유도관은 손상된 신경의 양 끝을 연결해 신경이 스스로 자라도록 유도하는 관 형태 기구다. 그 안에서 신경이 재생되는 동안 외부 충격을 막는다. 연구팀은 이 신경 유도관을 체내에서 자연 분해되는 생분해성 소재로 제작해 추가 수술 가능성을 줄였고, 공여부 합병증 부담을 덜었다. 여기에 전기 자극을 더해 신경 세포 성장 속도를 높였다. 연구 결과, 자가 신경

2025-11-20 08:43 -

흉선암에도 면역항암제 효과 확인

심장과 폐를 보호하는 가슴뼈(흉골)에는 나비 모양으로 생긴 ‘흉선’이라 불리는 기관이 있다. 사춘기 무렵까지 면역기관으로 역할을 하다 성인이 되면서 지방조직으로 바뀐다. 이곳도 인체의 일부다 보니 암이 생긴다. 흉선상피종양이다. 연간 기준 10만 명당 1명 이내로 발생해 매우 드물지만 최근에는 증가 추세인 것으로 알려져 있다. 삼성서울병원이 국립암센터와 함께 2022년 세계폐암학회에 발표한 바에 따르면 연평균 6.1%씩 늘어나고 있다고 한다. 흉선상피종양은 증상이 없어 건강검진에서 엑스레이나 CT를 촬영하고 우연히 발견되는 경우가 대부분이다. 다른 암과 마찬가지로 조기에 발견하면 수술로 완치도 기대할 수 있다. 수술이 어려울 경우 선행항암을 통해 종양 크기를 줄이고, 수술 가능성을 높여야 하는데 기존 항암화학요법의 경우 치료 반응율이 20~30% 정도로 낮은 게 문제였다. 삼성서울병원 혈액종양내과 박세훈 교수, 폐식도외과 박성용 교수, 방사선종양학과 노재명 교수 연구팀은 국소 진행성 흉선상피종양 환자를 대상으로 면역항암제인 펨브롤리주맙(Pembrolizumab)을 병용 투여한 임상 2상 결과를 공개했다. 연구는 2020년 3월부터 2025년 1월까지 흉선상피

2025-11-18 09:42

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [동정]한림대춘천성심병원 박찬흠 교수, 우주항공청 ‘차세대중형위성 3호 개발 기여자 유공’ 표창

- [동정]대구가톨릭대학교병원 조명래 교수, 제16회 ‘윤광열 의학상’ 수상

- [동정]서울성모병원 신희종 교수, EGA 학회 최우수 학술상 수상

- [동정]고대 구로병원 남가은 교수, ‘서울특별시의회 의장 표창’ 수상

- [인사]동화약품, 장재원 연구개발본부장 선임

- [동정]현대약품, 무재해 12배수 달성…대한산업안전협회 인증패 수상

- [인사]HLB 자회사 엘레바, 김동건 대표 선임

- [동정]한림대동탄성심병원 백선하 교수, 제1회 국로 한마음 의학상 수상

- [부음]이제형 일양약품 합성실 전무 모친상

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [인사]동화약품, 장재원 연구개발본부장 선임

- [인사]HLB 자회사 엘레바, 김동건 대표 선임

- [인사]서울대병원 우홍균 교수, 아시아방사선종양학회연합회 회장 취임

- [인사]서울대병원 박중신 교수, 제26대 대한의학회 회장 선출

- [인사]대전성모병원 이상권 교수, 대한비만학회 부회장 선출

- [인사]고대 안암병원 민재석 교수, 대한위장관외과학회 대한위장관항암연구회 회장 취임

- [인사]대구가톨릭대학교의료원 제11대 의료원장 신홍식 신부 취임

- [인사]서울약대 강건욱 교수, 한국독성학회/한국환경성돌연변이발암원학회 회장 취임

- [인사]보라매병원 김상완 교수, 대한골대사학회 이사장 취임

- [동정]한림대춘천성심병원 박찬흠 교수, 우주항공청 ‘차세대중형위성 3호 개발 기여자 유공’ 표창

- [동정]대구가톨릭대학교병원 조명래 교수, 제16회 ‘윤광열 의학상’ 수상

- [동정]서울성모병원 신희종 교수, EGA 학회 최우수 학술상 수상

- [동정]고대 구로병원 남가은 교수, ‘서울특별시의회 의장 표창’ 수상

- [동정]현대약품, 무재해 12배수 달성…대한산업안전협회 인증패 수상

- [동정]한림대동탄성심병원 백선하 교수, 제1회 국로 한마음 의학상 수상

- [동정]한국베링거인겔하임, ‘가족친화인증기업’ 선정

- [동정]전북대병원 채금주·윤선중 교수, 전북특별자치도의사회 학술상 수상

- [동정]위아바임 ‘낙산균 프로바이오틱스’, 대한민국 브랜드 명예의 전당 2년 연속 수상

- [동정]한상욱 아주대 의무부총장 겸 의료원장, 한국과학기술한림원 정회원 선출