입원 중심 호스피스완화의료 개선방안은?

팀 활동 강화하는 유인 수가, 정보 연계 등 필요

- 손락훈 기자 kuni1202@medifonews.com

- 등록 2020-03-07 06:00:03

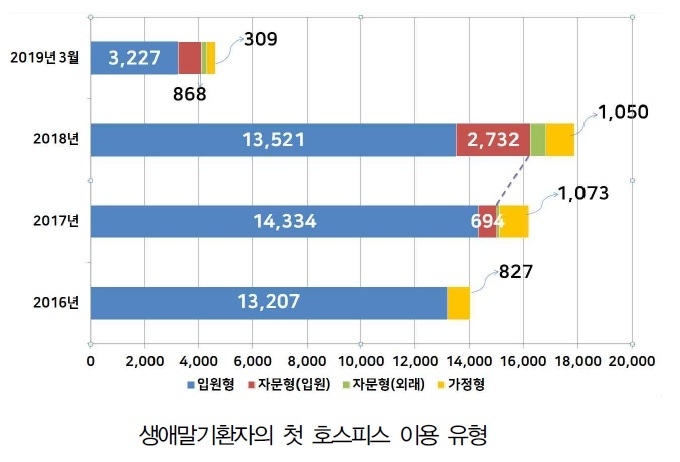

자문형 호스피스의 도입은 신규 호스피스 이용자 확대에 긍정적인 영향을 줬지만, 입원기반의 호스피스 서비스 이용은 줄이지 못하고 오히려 입원비중을 유지하는 쪽으로 작용했다는 분석이 나왔다.

자문형 호스피스의 도입은 신규 호스피스 이용자 확대에 긍정적인 영향을 줬지만, 입원기반의 호스피스 서비스 이용은 줄이지 못하고 오히려 입원비중을 유지하는 쪽으로 작용했다는 분석이 나왔다.

건강보험심사평가원은 최근 이 같은 내용의 ‘호스피스·완화의료 서비스 제도 개선 방안 - 유형간 연계 강화 및 환자중심의 통합적 이용활성화 방안을 중심으로(오주연)’ 연구보고서를 공개했다.

우리나라의 호스피스·완화의료는 2003년 ‘제1차 말기암환자 호스피스 시범사업’을 시작으로 첫 발을 뗀 후 2009년 입원형 건강보험 수가 시범사업으로 본격화 됐고, 2017년부터는 연명의료결정법 시행을 통해 대상자와 유형이 확대돼 왔다.

이번 연구는 입원형, 자문형 입원, 자문형 외래, 가정형 등 모든 유형의 호스피스 제도가 도입됨에 따라 환자를 중심으로 호스피스의 진입부터 최종 사망에 이르기까지의 전체 의료이용 내역을 에피소드로 구축, 호스피스 유형별 연계이용 현황과 호스피스 첫 진입과 마지막 사망시점에서의 의료이용 경로와 행태를 확인하는 방식으로 진행됐다.

연구결과 유형별 사망전 호스피스 진입시점을 보면 단독이용의 경우 2016년 평균 29.4일에서 2018년 25.2일로 진입시기가 더 늦어졌고, 연계이용의 경우 2016년 평균 74.9일에서 2018년 평균 47.4일로 진입시기가 더 늦어졌다.

이 같은 결과는 자문형(입원)을 이용하는 환자의 비중이 커지면서 비교적 짧은 기간 이용하는 환자들이 대거 유입됐기 때문으로, 연계이용의 경우에도 2016년은 입원형과 가정형만 연계유형 대상이었던 반면 2018년은 입원을 기본으로 하는 연계유형이 생겨나 전체적인 진입시기를 끌어내린 결과다.

이를 보완하고자 유형별로 단독이용한 환자의 진입시점을 비교해 본 결과 입원형은 2016년 24.2일, 2018년 25.4일로 진입시점이 더 빨라졌고, 가정형은 2016년 34.6일에서 2018년 34.0일로 큰 변화는 없었으며, 자문형(입원)의 경우 2개년도 자료지만 2018년 기준 자문형(입원)은 17.2일, 자문형(외래)는 59.6일로 나타났다.

이를 보완하고자 유형별로 단독이용한 환자의 진입시점을 비교해 본 결과 입원형은 2016년 24.2일, 2018년 25.4일로 진입시점이 더 빨라졌고, 가정형은 2016년 34.6일에서 2018년 34.0일로 큰 변화는 없었으며, 자문형(입원)의 경우 2개년도 자료지만 2018년 기준 자문형(입원)은 17.2일, 자문형(외래)는 59.6일로 나타났다.

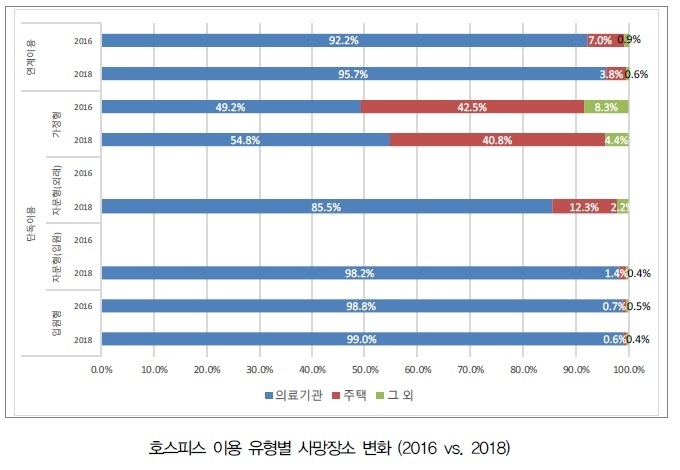

또한 호스피스 이용자의 사망장소를 확인한 결과, 2018년 기준 호스피스 이용자들의 97.5%는 의료기관에서 사망한 것으로 나타났으며, 이는 2016년의 수치도 유사해 시간의 흐름에 따른 변화는 없었다.

하지만 호스피스 서비스의 이용 유형이 단독 유형인 경우 호스피스 이용 유형별 사망장소를 살펴보면 2018년 기준 가정형만 이용했던 환자들의 40.8%가 자택에서 사망하는 것으로 나타났는데, 이는 자택에서의 사망한 환자의 비중이 입원형 0.6%, 자문형(입원) 1.4%, 자문형(외래) 11.3%와 비교했을 때에도 높은 수치였다.

건강보험심사평가원 오주연 부연구위원은 “환자중심의 호스피스 이용 경로 분석 결과를 중심으로 종합해 보면 자문형 호스피스의 도입은 분명 신규 호스피스 이용자 확대에 일정 부분 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다”며 “그러나 연계이용의 측면에서는 입원기반의 호스피스 서비스 이용을 줄이지 못했고 오히려 입원기반의 서비스 비중을 유지하는 쪽으로 작용한 것으로 보인다”고 분석했다.

이어 “아직까지 호스피스 자원배분 등 전반적인 인프라가 부족하고, 입원형 중심으로 설정돼 있는 환경 하에서는 당연한 결과 일 수도 있으나 입원과 외래, 또는 입원과 가정의 형태로 지역사회와의 연결 지점은 여전히 더 많은 인프라 확충이 필요하다”며 “또한 가정형만을 이용한 환자의 사망장소 중 40%가 자택이라는 사실은 역으로 가정형을 이용했던 환자의 60%는 사망시점에 의료기관에서 임종을 맞이한다고 볼 수 있다. 이러한 환자들은 임종이 임박했을 때 여러 가지 현실적인 이유로 다시 의료기관에 재입원한다고 볼 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이러한 결과들은 호스피스 서비스의 제도의 충분성보다 환자들이 실제 지역사회로 이동할 수 있는 환경적인 측면이 더 선행돼야 함을 여실히 드러내는 결과이며, 또 당장의 돌봄문제의 해결 없이 지역사회로 이동할 수 없고, 임종이 임박해지는 가족을 보며 의료적 니즈가 가정에서 충족될 수 없는 환경속에서 재택임종의 비중이 낮은 것 또한 당연하다는 결론이다.

이러한 결과들은 호스피스 서비스의 제도의 충분성보다 환자들이 실제 지역사회로 이동할 수 있는 환경적인 측면이 더 선행돼야 함을 여실히 드러내는 결과이며, 또 당장의 돌봄문제의 해결 없이 지역사회로 이동할 수 없고, 임종이 임박해지는 가족을 보며 의료적 니즈가 가정에서 충족될 수 없는 환경속에서 재택임종의 비중이 낮은 것 또한 당연하다는 결론이다.

오 부연구위원은 “가정형 호스피스의 경우 팀접근 보다 간호인력에 의한 활동이 주가 되는 상황을 개선하고 호스피스팀에 의한 활동을 강화하기 위해 호스피스 완화의료팀 간의 회의, 환자정보 공유, 계획수립 및 관리 등을 할 수 있도록 유인하는 수가마련이 필요할 것”이라며 “원활한 소통을 위해 초기평가지와 환자관리기록지의 표준화 등도 필요하다”고 제안했다.

이어 “이러한 문제의 해결을 위해서는 무엇보다도 정보의 연계가 제일 우선시 돼야 한다. 영국의 전자완화의료조정시스템이 우리나라의 호스피스 환자 등록시스템과 유사한 서비스이지만 응급실 구급대원까지도 관련 정보를 조회할 수 있도록 공유하려는 노력과 체계는 우리의 체계 내로 반영할 만한 요소”라며 “일본의 경우 커뮤니티케어와의 연계지점을 찾기 위해 다양한 가산 수가를 신설하는 등 지역사회와의 연계체계를 강화하려는 노력을 하고 있다. 연계의 시작이자 최종은 정확한 정보의 연계와 공유이며, 의료와 복지 사이의 연계도 중요하지만 의료체계 내에서의 연계부터가 먼저 선행돼야 한다”고 강조했다.

끝으로 그는 “호스피스의 성과로 이용률과 같은 지표도 거시적 차원에서 중요하지만 환자가 여러 형태의 호스피스를 연계해서 이용할 수 있는 환경이므로, 환자단위에서의 현황 진단 등을 통해 개선방향을 설정하는 등 환자중심의 평가지표 개발이 필요하다”고 덧붙였다.

- [동정]영남대 의과대학, 교육부장관 표창 2건 수상

- [인사]대한가정의학과의사회, 경문배 차기회장 선출 확정

- [동정]서울대병원 이동훈 교수, 국제학술지 ‘익스페리멘탈 더마톨로지’ 편집장 선임

- [부음]박상동 동서의료원장 아내상, 박세진 동서한방병원장 모친상

- [동정]서울대병원 이자호 교수, 고용노동부장관 표창 수상

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [부음]류호경 나라치과 원장 장모상

- [인사]대한가정의학과의사회, 경문배 차기회장 선출 확정

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]명지병원, ‘뇌졸중 전문가’ 최영빈 교수 영입

- [인사]동산의료원·동산병원·대구동산병원 보직인사(2/1)

- [인사]삼성서울병원, 원장단 및 주요 보직 인사(2/1)

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [동정]영남대 의과대학, 교육부장관 표창 2건 수상

- [동정]서울대병원 이동훈 교수, 국제학술지 ‘익스페리멘탈 더마톨로지’ 편집장 선임

- [동정]서울대병원 이자호 교수, 고용노동부장관 표창 수상

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [동정]충남대병원 박재호 물리치료사, 연구논문 국제학술지 게재

- [동정]경희대병원 여승근 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출