환자들, KTX 타고 “서울로 서울로”

‘진찰목적’ KTX 이용 4%, 지역 역세권 의료기관 35% 쇠퇴 예상

- 이철영 기자 paris177@medifonews.com

- 등록 2008-07-16 05:44:42

KTX를 비롯한 교통수단의 발달로 서울을 제외한 지역 역세권에서 의료기관이 쇠퇴할 가능성이 최대 35.6%로 나타나 지방 의료기관의 경영이 더욱 어려워질 전망이다.

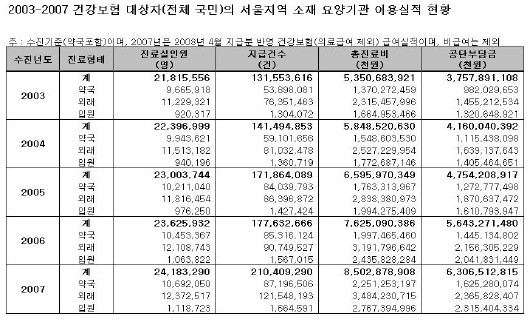

국민건강보험공단의 2003년~2007년 서울소재지역 요양기관 이용 현황 지료에 의하면 수도권 의료이용이 해마다 증가하고 있는 것으로 나타났다.

국토연구원은 2006년 ‘한국고속철도 정차역 주변지역개발구상’이라는 연구논문을 통해 KTX 정차역을 중심으로 역세권 주변의 유망업종과 쇠퇴업종을 발표했다.

연구원의 발표에 따르면 2005년 1월 KTX를 이용한 인원은 총 2000만명이었다. 1일 이용실적은 처음 개통한 2004년 2분기 7만여명에서 2년이 지난 후인 2006년 1분기 9만 6000여명으로 37%가 증가했다.

연구원 조사에 의하면 고속철도를 이용하는 목적으로 '병원 진찰'이 4%를 차지하고 있었다. 하지만 문제는 KTX를 통해 병원진찰을 이용객으로 인해 고속철도 정차역을 중심으로 한 지역병원들의 경영이 더욱 악화될 가능성이 높다는데 있다.

고속철도 역세권 상인과 지역전문가를 대상으로 유망업종을 설문한 결과 의료분야는 각각 7.4%, 6.1% 등으로 매우 낮게 전망됐다.

그러나 고속철도 역세권의 예상 쇠퇴업종에 대해서는 역세권 상인 19.7%, 지역전문가 35.6%가 의료분야가 쇠퇴할 것이라고 예상하고 있었다.

국민건강보험공단의 ‘서울지역 소재 요양기관 이용실적 현황’을 살펴보면 2003년부터 2007년까지 꾸준하게 증가하고 있었으며, 2007년 서울 소재 의료기관을 이용한 총 진료비는 8조5000억원이 넘는 것으로 나타났다.

04년 서울지역 소재 요양기관을 이용한 진료실인원은 1135만6000여명으로 전체의 27.4%를 차지했고, 이는 전체 총 진료비에서도 26%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 서울지역 소재 요양기관 이용은 04년부터 07년까지 매해 2.5%의 증가세를 나타나고 있다.

실제 종합병원 전체환자에서 서울지역을 제외한 지방환자들의 외래와 입원현황을 보면 서울대학교병원의 경우 2007년 외래환자 비율이 43.9%, 입원환자가 43%였으며, 고대안암병원의 07년 지방환자 비율에서는 외래 18%, 입원 24%를 나타내고 있었다.

경희의료원 역시 06년 외래에서 초진을 받은 지방환자가 33.7%, 07년 33.8%였고, 입원의 경우는 06년 34.2%, 07년 34.3%로 많은 비중을 차지하고 있었다.

아울러 2006년 대구·경북병원협회는 지역민들의 수도권 의료이용을 줄이고 지방병원을 활성화시키기 위해 한국보건산업진흥원에 설문조사 및 연구용역을 맡긴바 있다.

당시 대구·경국 지역민들의 서울 지역 병원 이용자는 20% 수준으로 나타났으며, 지역의 입원환자나 외래 환자들은 서울 지역 병원 이용 경험이 다소 높은 것으로 조사됐다. 서울 지역 병원을 이용하는 가장 큰 이유는 △진료수준이 높음 △인지도 △대체병원부재 △내부시설 청결로 나타났으며, 주로 이용하는 병원은 대형 병원이었다.

특히, 대국·경북 지역민들은 서울대병원, 삼성서울병원, 아산병원, 이화의료원 등 진료수준이 높아서 이용한다는 의견이 많았으며, 한양대 병원의 경우는 내부시설이 청결해 이용한다는 의견이 높았다.

향후 서울 지역 병원 이용과 관련해서는 외래 환자 40%가 이용할 의사가 있음을 나타났다.

진흥원 연구진은 “대구 지역의 병원들이 환자들에게 보다 쉽게 접근하기 위해서는 병원의 진료수준 향상, 병원의 내부시설 및 환경 향상, 대체 질병치료를 할 수 있는 진료 전문화 등에 노력을 기해야 할 것”이라는 결과를 내놓았다.

진흥원 연구진은 “KTX 등 교통수단의 발달로 인한 서울 지역의 접근도가 매우 용이해졌다. 따라서 대구·경북지역민들의 서울 지역의 병원을 이용량이 더욱 가속화 될 가능성이 높다”고 말했다.

지역민들의 서울 지역 의료기관 이용을 줄이고 지역 의료기관 활성화를 위해서는 △기증 분화 및 투입 자원 조정 △투입장원의 적정량 유지 및 질 확보 △수익성 제고 △위기위식의 공유 등을 우선적으로 해결해야 한다고 조언했다.

이를 위해 진흥원 연구진은 “지속가능성, 수익성 및 수요를 검토할 필요가 있다. 또한 양적 경영이 아닌 질적 경영에 보다 힘을 쏟아야 한다”며, 이와함께 “서울에 비해 병원 홍보자원이 상대적으로 열세하다. 따라서 홍보 활동에 대한 공동적 노력이 필요하다”고 강조했다.

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [부음]류호경 나라치과 원장 장모상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [부음]한원선 前 한원선신경정신과의원 원장 별세

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]명지병원, ‘뇌졸중 전문가’ 최영빈 교수 영입

- [인사]동산의료원·동산병원·대구동산병원 보직인사(2/1)

- [인사]삼성서울병원, 원장단 및 주요 보직 인사(2/1)

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [인사]동화약품, 장재원 연구개발본부장 선임

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [동정]충남대병원 박재호 물리치료사, 연구논문 국제학술지 게재

- [동정]경희대병원 여승근 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출

- [동정]건양대병원 차아름 씨, 외국인 환자 유치 유공 대전시장 표창

- [동정]세종충남대병원 박재형・오진경 교수, 대한내과학회 수여 ‘KJIM 최다인용 공로상’ 선정

- [동정]범석학술장학재단, 제29회 범석상에 김병극·김승현 교수 선정