박지욱의 medical trivia

말라리아의 역사

2015년도 노벨 생리-의학상은 열대 기생충 질환의 치료제를 개발한 세 명의 과학자들이 공동 수상했다. 이 소식을 전해들은 필자는 당장 ‘아직도 기생충 질환이 중요해?’라는 생각이 들었지만 알고 보니 기생충 질환은 아주 심각한 문제였다. 매년 남+북한 인구(7,512만 명, 2013년 기준)보다 더 많은 8천만 명이 주요 기생충 질환으로 목숨을 잃고 있어 당연히 중요한데도 몰랐다. 오늘은 지금 우리에게도 중요한 기생충 질환인 ‘말라리아’에 대해 알아보자.

말라리아 = 나쁜 공기

유럽 국가였지만 이집트와 접촉했던 그리스, 북아프리카에 식민지를 둔 로마는 일찍이 아프리카의 열대병을 수입했다. 가장 널리 퍼졌고 위험한 열대병은 갑작스러운 오한과 고열이 특징이었는데, 로마인들은 ‘말라리아(malaria)’라 불렀다. 습지에 떠도는 ‘나쁜mal + 공기aria’라는 뜻으로 병의 원인을 병명으로 삼았다.

그리스-로마의 후예인 이탈리아인들에게도 말라리아는 큰 골치였다. 19세기 말에는 매년 200만 명이나 말라리아에 걸리고, 15,000명이 목숨을 잃었다. 웬만한 유럽 국가들의 사정도 크게 다르지 않았고, 딱히 대책도 없었다. 열대병의 고향인 아프리카와 아시아의 정글에 본격적으로 식민지를 건설하기 시작하자 심각한 문제가 되었다. 하지만 눈에 보이지도 않는 나쁜 공기와 어떻게 싸운단 말인가? 뭐라도 보여야 대책을 세울 것이 아닌가?

병원체의 발견

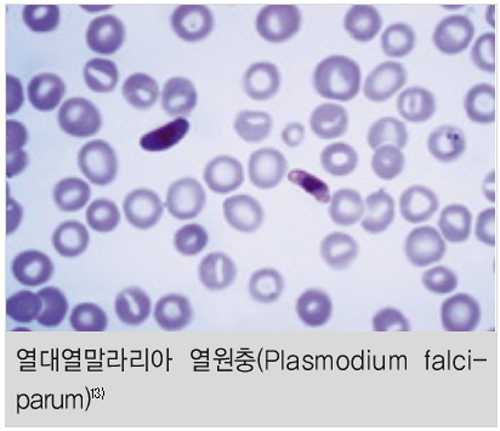

프랑스 육군의 군의관으로 프랑스 식민지인 알제리에서 복무하던 라베랑[Charles Louis Alphonse Laveran; 1845~1922]은 말라리아로 죽은 병사의 혈액을 현미경으로 관찰하다가 지금 우리가 알고 있는 말라리아 원충을 처음으로 발견했다(1879년).

초승달 모양으로 편모를 이용해 스스로 움직이며 적혈구 속에서 성장하여 적혈구를 파괴하는 기생충이었다. 이탈리아에서도 말라리아 환자들의 혈액에서 같은 소견을 확인했고(1882년), 환자 480명에 대한 연구 결과를 발표했다(1884년).

라베랑은 말라리아 환자의 혈액 속에 있는 ‘병원체’를 처음으로 발견했다. 하지만 질병을 일으키는 세균들 - 결핵, 장티푸스, 디프테리아, 파상풍, 콜레라 등의 병원균들 - 의 존재를 아직 모르던 시절이라 그의 주장은 받아들여지지 않았다. 미생물학계의 거물인 코흐[Robert Koch; 1843~1910]는 라베랑의 허무맹랑한 주장을 믿는 사람은 자신에게 배울 필요가 없다고 쏘아붙였다. 하지만 작은 미생물들이 인간의 몸속에서 병을 일으킨다는 사실이 속속 밝혀지자 라베랑의 주장은 옳은 것으로 받아들여졌다.

그런데 ‘어떻게 몸속으로 들어오지?’라는 질문에 라베랑은 명확한 답을 내놓지는 못했다. 다만 사상충증(fillarissis)의 경우를 예로 들어 모기를 통해 사람에게 옮기는 것이 아닐까 하는 추측만 내놓았다.

하지만 중국에서 모기가 피를 빨 때 인체에 기생충을 옮긴다는 것을 밝혀낸 기생충학자 맨슨[Patrick Manson; 1844~1922]은 말라리아 원충에 감염된 모기가 죽으면 모기 속의 원충이 밖으로 나오고 원충에 오염된 물을 마시면 말라리아에 걸린다고 주장했다. ‘공기 전염’의 말라리아가 ‘수인성’ 전염병이라는 주장이었다. 그렇다면 병명도 ‘말아쿠아(나쁜mal+ 물aqua)’로 바꾸어야 할 것인가(?). 하지만 맨슨의 주장에 동조하여 평생을 그 연구에 바칠 각오를 한 젊은 의사가 나타났으니 그가 바로 로스[Ronald Ross; 1857~1932]였다.

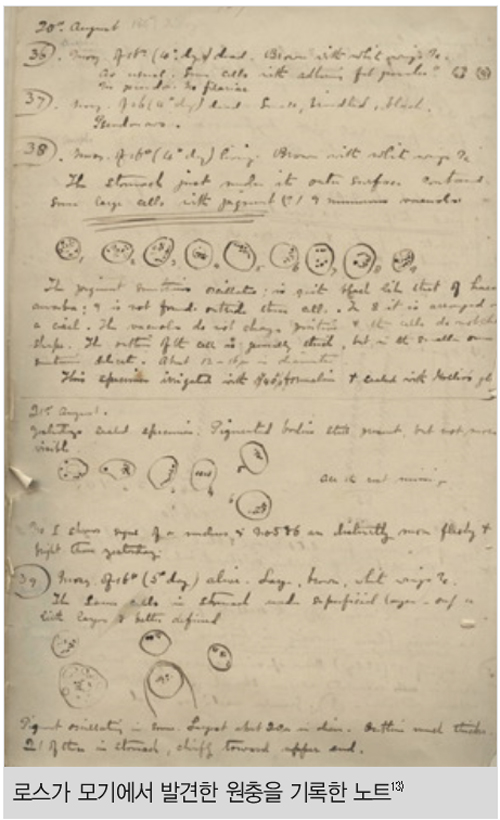

히말라야 기슭에서 태어나 영국에서 교육을 받은 로스는 음악가, 문학가, 수학자의 길을 기웃거리다가 맨슨을 만난 후 오랜 방황을 끝내고 말라리아와 모기에만 몰입했다. 인도에서 군의관으로 진료하는 틈틈이 맨슨의 수인성 이론을 입증하려 했던 로스는 맨슨의 ‘수인성(水因性)’ 이론이 틀린 것을 알고는 연구의 방향을 바꾸었다. 말라리아 환자의 피를 흡혈한 모기의 위장에서 원충을 확인했고, 이 원충이 몇 단계를 거치며 성장하여 마지막에는 침샘으로 이동하는 것을 확인했다. 이것은 모기가 물 때 침샘에 있던 원충이 체내로 주입되는 것을 의미한다. 하지만 이 연구의 대상은 사람이 아니라 새였다(1899년 발표).

다시 말라리아의 땅 이탈리아로 가보자. 그 땅에서 나고 자란 의사 겸 동물학자인 그라시[Giovanni Battista Grassi; 1854~1925]는 로스와는 무관하게 말라리아를 연구했고 ‘아노펠레스(Anopheles) 모기만이 흡혈을 통해 말라리아를 사람에게 옮긴다’는 것을 확인했다. 로스가 미완으로 남긴 큰 퍼즐 조각을 맞춘 것이다.

하지만 기쁨도 잠시, 1902년 노벨상 생리-의학상은 ‘말라리아의 인체 침투 경로에 관한 연구’에 큰 공을 세운 그라시가 아니라 로스의 단독 수상으로 결정되었다. 두 사람 모두 중요한 업적이 있는데도 불구하고 말이다. 적어도 두 사람 모두 공동 수상자가 되었어야 했다는 아쉬움이 있었다. 결국 그 노벨상 때문에 두 사람은 철천지원수가 되었다(라베랑은 1907년에 열원충 발견 공로로 노벨상을 받았다).

말라리아 원충의 복잡한 생활사

생명체는 크게 두 집단으로 나눌 수 있다. 세포 속 핵의 유무에 따라 원핵(原核)생물과 진핵(眞核)생물로 구분한다. 원핵생물의 대표는 세균이다. 진핵생물에는 우리가 잘 아는 동식물, 곰팡이, 그리고 원생생물(Protista)이 있다. 원생생물 중 동물을 원생동물(원충; Protozoa)이라 부른다. 원충은 현미경으로 보이는 단세포 동물이지만 세포 하나에 모든 대사기관이 다 들어있어 그 자체로 완전한 생명체다. 대략 3만 종 이상이 알려져 있는데 인체에 유해한 병원성 원충은 수천 종이 있다. 말라리아를 일으키는 열원충(Plasmodium)은 여기에 속한다.

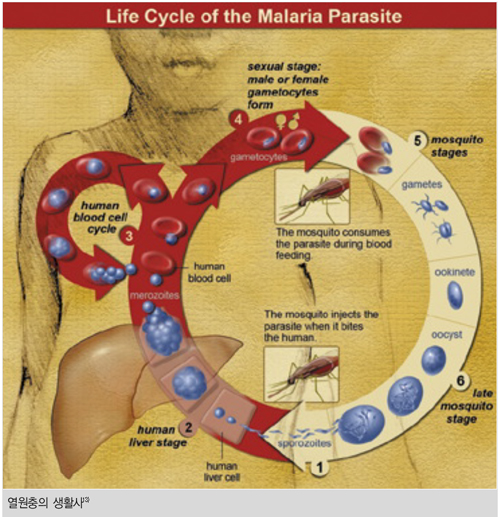

모기가 물 때 인체에 들어온 열원충은 오이 모양의 포자소체(sporozoisporo) 상태다. 30분 만에 간으로 이동하여 간세포 속으로 일단 1차 정착한다. 1주일 정착기 동안 무려 4만 마리로 분열해 포도송이 모양의 분열소체(merozoites)가 된다. 분열소체는 면역계가 간세포를 공격하기 전에 간세포를 깨고 나와 혈류를 타고 다니며 적혈구로 들어간다. 여기서 많은 분열소체를 만들고 곧 비좁은 적혈구를 터뜨리고 나와 다른 적혈구를 찾는다. 이런 상태로 적혈구를 이용해 계속 증식한다. 분열소체 중 일부는 성별을 가진 생식자(gametocytes)가 된다.

말라리아에 걸린 환자의 피를 모기가 빨아 생식자가 모기의 소화기관으로 들어가면 여기서 만난 다른 열원충과 짝짓기를 하고 단상접합자(ookinetes)라는 작은 새끼가 태어난다. 이 새끼들은 숙성하여 포자소체로 분열한다. 이것들이 모기의 침샘으로 이동하여 모기가 건강한 사람을 물 때 재빨리 새로운 희생자의 몸속으로 들어가는 것이다.

그런데 열원충은 왜 적혈구를 좋아할까? 120일

정도의 수명 동안 체내 구석구석 500킬로미터를 여행하는 적혈구. 단백질도

핵도 없어 살아있는 세포라 할 수는 없지만 원충의 먹이가 되는 혈색소(hemoglobin)가 가득하고

그 안에서 마음대로 할 수 있기 때문이다. 핵이 없는 적혈구는 내부 침입자를 면역계에 신고도 할 수

없으니 불법 침입자인 기생충인 열원충에게는 최상의 은닉처가 된다. 여기서 무려 350배로 증식한 분열소체는 비좁아진 적혈구를 깨뜨리고 혈류로 쏟아져 나온다. 이런

식으로 적혈구는 계속 원충의 먹이가 되고, 파괴되다 보니 환자들은 빈혈과 황달을 겪는다. 그리고 적혈구가 깨질 때마다 발열물질이 방출되어 열이 주기적으로 치솟는다.

치료제의 발견

유럽 대륙의 거의 모든 국가에 말라리아가 없지는 않았지만, 특히 아프리카나 아시아의 열대 지역에 식민지를 건설하기 시작하자 서구 열강들에겐 말라리아가 골칫덩이가 되었다. 식민지 주둔군이나 식민지에 정착하는 자국민들은 말라리아, 황열, 기생충 질환을 앓게 되었다. 특히 1897년에는 인도에 주둔한 영국군 중 약 18만 명이 말라리아에 감염되었다. 그 해에 인도인은 500만 명 이상이 말라리아로 목숨을 잃었다. 주둔군의 전력에도 차질이 생겼지만 현지 ‘노동력’의 상실은 식민주의자들에게 심각한 골칫덩이가 되었다. 그래서 서구 열강들은 ‘열대의학(tropical medicines)’에 뒤늦게 관심을 보이기 시작했다.

말라리아의 치료제는 키나(quina) 나무 껍질로부터 시작되었다. 아메리카 대륙에서 선교사업을 벌이던 예수회 사제들은 1620~1630년경에 현지인들이 말라리아 치료제로 키나 나무 껍질(기나피; 幾那皮)을 갈아마신다는 사실을 알았다. 물론 효과도 아주 좋았다. 18세기 초에는 예수회가 독점 공급하는 기나피(Jesuit’s Bark, Peruvian bark)가 유럽으로 수출되었고, 금은보다도 더 비싼 가격으로 거래되어 해적들도 노리는 고가품이 되었다.

1820년에 프랑스 약리학자 펠레티에[Pierre Joseph Pelletier; 1788~1842]와 카방투[Joseph Bienaime Caventou; 1795~1877]는 키나나무속(屬)(Cinchona) 식물에서 말라리아 치료에 효과가 있는 성분 키니네(quinine)를 분리했다. 키니네 혹은 퀴닌(quinine)이란 이름은 원주민 토착어 ‘퀴나퀴나’에서 온 것으로 ‘나무껍질 중의 나무껍질’이란 뜻이다.

지긋지긋한 말라리아를 치료할 명약 키니네가 나왔지만 정작 의사들은 부작용이 두려워 처방을 잘 하지 않았다. 하지만 알제리에서 프랑스 군의관들이 열심히 처방한 덕분에 말라리아로 잃은 병사가 단 한 명도 없다는 놀라운 소식이 전해지면서 널리 처방되었다. 그러나 폭증하는 수요에 비해 공급은 늘 부족했다. 19세기가 되면 영국은 인도 대륙과 스리랑카에서, 네덜란드는 네덜란드령 동인도(인도네시아)에서 키나 나무를 재배하기 시작해 공급 부족분을 매웠다.

한편으로는 값비싼 ‘자연산’ 키니네를 대신할 ‘합성’ 키니네를 만들 연구도 시작했다. 특히 제1차 세계대전 중에 연합군의 방해로 키니네 수입에 곤란을 겪었던 독일은 발달한 화학산업을 이용해 1924년에 파마퀸(pamaquine; 상품명은 플라스모퀸plasmoquine)을 합성했다. 키니네가 적혈구 속의 원충에 효과가 있는 반면, 파마퀸은 간세포 속의 원충에 효과가 있어 이 둘을 혼용해서 사용했다. 효과가 더 강하면서도 부작용이 적은 퀴나크린(quinacrie; 상품명은 아테브린atebrine, 미국 수출제품명은 메파크린mepacrine)도 뒤를 이어 나왔다.

제2차 세계대전이 터지고 일본이 키니네 산지인 동인도를 점령하자 이번에는 연합국이 자연산 키니네 수급에 지장을 받게 되었다. 특히 미국은 자연산 키니네를 충분히 구할 수 있어 합성약에 대한 관심은 없었는데 당장 아프리카와 아시아의 열대 지역에 파병된 병사들에게 공급할 키니네 확보가 발등의 불이 되었다. 때맞추어 북아프리카 전선에서 생포한 이탈리아(혹은 독일) 병사의 휴대품에서 독일제 최신 치료제인 클로로퀸(chloroquine)을 입수했다. 연합군은 이 약을 그대로 생산해서 키니네 부족을 메우는 데 성공했다.

하지만 미군 병사들을 이 반가운 약을 먹으려 들지 않았다. 바로 일본 때문에. 동인도를 점령해 자연산 키니네를 충분히 확보한 일본군이 미군 병사들에게 합성된 약을 먹으면 황달이 오고 성불구가 된다는 흑색선전을 해댄 것이다. 황달은 부작용이 맞지만 성불구는 거짓이었다. 하지만 도쿄에서 라디오 전파를 타고 날아오는 심리전은 성공했고, 뉴기니에 상륙한 미군 병력의 95%가 말라리아에 걸려 앓아누웠다. 이렇게 거짓과 진실이 하나씩 결합된 선전은 효과가 아주 크다.

이렇게 말라리아와 그 치료제는 전쟁과 뗄래야 뗄 수 없는 관계를 맺었다. 하지만 끝이 아니었다. 베트남 전쟁이 터지자 미국은 또다시 정글에 들어가야 했다. 하지만 이번에는 문제가 조금 달랐다. 효과적인 치료제들에 내성을 가진 원충들이 출현해 약이 아무런 힘을 발휘하지 못했다. 미 육군이 앞장서서 25만 개의 약물을 검색해 마침내 메플로퀸(mefloquine)을 내놓았다. 1971년이었다.

아르테미시닌의 개발

미국 우방국으로 참전한 우리 장병들도 키니네를 먹어가며 전투에 참가했다. 하지만 북쪽인 월맹은 어땠을까? 치료제가 없었다. 하는 수 없이 중국 공산당에 지원을 요청했고, 미국과 마찬가지로 군부의 주도로 신약 개발 프로젝트를 시작했다.

연구자들은 중의학(中醫學)에서 치료제로 달여먹었던 개똥쑥(칭하오, 靑蒿, Artemisia annua)에서 유효 성분 ‘칭하오수(青蒿素)’를 추출했다. 이것이 아르테미시닌(artemisinin)으로, 미국의 메플로퀸보다 1년 늦은 1972년에 분리됐다.

베트남 전쟁의 이쪽과 저쪽에서 총탄 없는 연구 전쟁 끝에 중요한 치료제가 하나씩 개발되었으니 전쟁이 의학 발전에 기여한 중요한 사건으로 기억해둘 만하다.

우리나라와 말라리아

“학질(虐疾)”로 불린 말리라아는 1420년 조선왕조실록에 최초의 기록이 등장한다. 흔히들 아주 어려움을 많이 겪고 간신히 헤어났다는 표현을 할 때 “학을 떼다”라고 하는데 그 ‘학’이 바로 말라리아다. 학질은 그만큼 낫기 어려운 병으로 생각했다.

20세기 초까지도 유행했지만 점점 줄어들어 1984년 이후로는 토착형 말라리아는 근절된 것으로 추정했다. 하지만 1993년 이후로는 비무장지대 인근에서 발병이 확산되다가 지금은 감소 추세이다(2012년에만 555명이 발병했다). 더하여 해외로부터 유입되는 환자들도 있다(2012년에만 54명이었다). 유입 환자의 절반은 아프리카에서 병을 얻었다.

치료제인 키니네가 우리나라에 처음 들어온 것은 근대 개항기에 독일 무역상을 통해 중국에서는 ‘찐지나(金鷄蠟)’로 불리는 키니네가 ‘금계랍’이란 이름으로 수입되었다. 학질 치료제로 썼지만, 아이들 젖을 뗄 때도 썼다. 쓴맛이 나는 금계랍을 젖꼭지에 발라두면 아이들이 깜짝 놀라 젖을 뗐다.

지금도 12초마다 1명씩, 매년 3,570만 명이 말라리아로 목숨을 잃고 있다. 독자 여러분들이 이 글을 읽는 5분 동안 25명의 귀한 목숨을 말라리아로 잃었다. 그러니 말라리아는 당면하고도 심각한 전 지구적 위협이다. 하지만 한편으로는 효과도 좋고 저렴한 아르테미시닌 덕분에 가난한 지구인들도 말라리아에 대항해 싸울 무기를 얻었다. 2015년 노벨상위원회는 우리 주변에 지천으로 널린 쑥에서 아주 유용한 약물을 얻어낸 투유유(屠呦呦) 박사의 공로를 인정하면서 아울러 기생충 질환에 대한 우리들의 관심을 촉구하기 위해 이 상을 그들에게 주었다.

중국의 노벨상 수상에 놀라지만 말고 우리도 주변에 지천으로 늘린 ‘개똥’들 중에서 ‘약’으로 쓸 만한 것이 없는지 한번 살펴볼 기회를 가지는 것이 어떨까?

***** 알고 있나요?

1982년 아르테미시닌의 효과가 <란셋>에 실리자 미국 학자들도 워싱턴 DC의 포토맥 강둑에 널려있는 쑥에서 아르테미시닌을 추출했다. ‘등장 밑이 어둡네’라며 혀를 찼을 지도 모른다. 이것이 남의 일도 아닌 것이 우리나라에도 개똥쑥이 흔하다. 만지면 개똥 혹은 계피 냄새가 난다고 개똥쑥 혹은 계피쑥으로 부른다. 쑥은 마늘과 더불어 단군 신화에도 나오는 식물로 우리 민족은 쑥을 다양한 용도로 써왔다. 분류학의 아버지 린네[Carl von Linne; 1707~1778]는 쑥이 여성들에게 유익하다고 하여 그리스신화에 나오는 처녀의 수호신이자 달의 여신인 아르테미스(Artemis)의 이름을 붙였다. 우리 민간에서도 쑥은 여성에게 특히 좋다는 속설이 있는데, 린네가 이 사실을 알았을까?

***** 알고 있나요?

진토닉은 영국 식민지 인도에서 영국인들이 마시기 시작했다. 토닉워터(쓴맛이 나는 물이란 뜻)에는 키니네를 넣었기에 진토닉을 즐긴 영국인들은 말라리아를 이겨냈지만 그 향을 싫어한 인도인들은 마시지 않았다고 한다. 지금 마시는 토닉워터에도 미량의 키니네가 들어있다(83 ppm). 말라리아 예방 효과는 거의 없고 쓴맛을 낼 정도의 함량이다.

[출처]디아트리트 VOL.15, NO.4

- [동정]영남대 의과대학, 교육부장관 표창 2건 수상

- [인사]대한가정의학과의사회, 경문배 차기회장 선출 확정

- [동정]서울대병원 이동훈 교수, 국제학술지 ‘익스페리멘탈 더마톨로지’ 편집장 선임

- [부음]박상동 동서의료원장 아내상, 박세진 동서한방병원장 모친상

- [동정]서울대병원 이자호 교수, 고용노동부장관 표창 수상

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [부음]류호경 나라치과 원장 장모상

- [인사]대한가정의학과의사회, 경문배 차기회장 선출 확정

- [인사]셀트리온그룹 임원승진인사 (2/13)

- [인사]이무식 교수, 제19대 건양의대 학장 취임

- [인사]티씨노바이오사이언스, 정진아 신임 개발본부장(CDO) 영입

- [인사]서울성모병원 장기육 교수, 대한심혈관중재학회 차기 회장 추대

- [인사]영남대 영천병원, 제18대 박삼국 병원장 취임

- [인사]명지병원, ‘뇌졸중 전문가’ 최영빈 교수 영입

- [인사]동산의료원·동산병원·대구동산병원 보직인사(2/1)

- [인사]삼성서울병원, 원장단 및 주요 보직 인사(2/1)

- [인사]배재훈 교수, 계명대학교 동산의료원장 취임

- [동정]영남대 의과대학, 교육부장관 표창 2건 수상

- [동정]서울대병원 이동훈 교수, 국제학술지 ‘익스페리멘탈 더마톨로지’ 편집장 선임

- [동정]서울대병원 이자호 교수, 고용노동부장관 표창 수상

- [동정]인천성모병원 허휴정 교수, 지역 정신건강 증진 공로로 인천광역시장 표창

- [동정]고대 안암병원 김태훈 연구부원장, 서울시의회의장 표창 수상

- [동정]김원섭 충북대학교병원장, 보건복지부장관 표창

- [동정]유한양행, 23년 연속 존경받는 기업 제약부문 1위 수상

- [동정]인천성모병원 이운정교수, 응급의료 공로로 소방청장 표창

- [동정]충남대병원 박재호 물리치료사, 연구논문 국제학술지 게재

- [동정]경희대병원 여승근 교수, 대한민국의학한림원 정회원 선출