변종독감 경고불구 백신비축 왜 ‘제로’인가

[국감]윤석용 의원, 대유행 검토하고도 사전구매 좌절

- 이민영 기자 lmy@medifonews.com

- 등록 2011-09-27 10:01:40

변종독감의 유행경고에도 불구하고, 대유행에 신속하게 대비할 수 있는 백신비축은 전무한 것으로 드러났다.

윤석용 의원(한나라당)은 27일 열린 보건복지부 국정감사에서 “대유행 전기백신 비축이 이미 2년 전 검토됐음에도 사전구매가 좌절됐다”며 “백신 비축을 위한 방안을 강구해야 한다”고 목소리를 높였다.

대유행 전기백신(pre-pandemic vaccine)은 신속함을 강조한 일종의 모형백신이다. 대유행이 일어날 것으로 예측되는 후보 바이러스에 대해 미리 임상시험을 실시해 놓음으로써, 실제로 대유행이 발생했을 때 해당 모형 백신을 대량 생산해 보다 신속한 대응이 가능하도록 고안됐다.

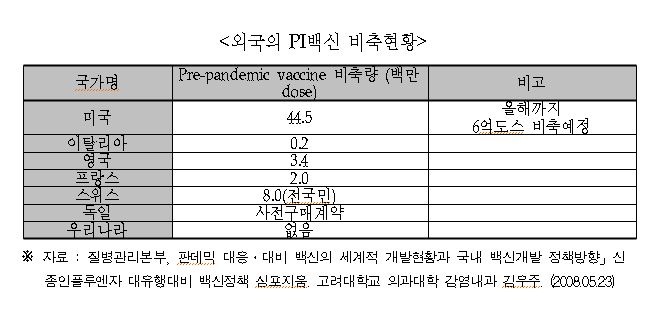

이 때문에 WHO에서는 항바이러스제에 대한 내성 바이러스 출현과 부작용 위험에 대비하기 위해서 대유행전기백신 비축을 권장하고 있다. 따라서 미국 등 선진국에서는 이미 대유행 전기백신을 중점적으로 비축하고 있는 상황이다.

반면 우리나라의 경우, 질병관리본부가 대유행 전기백신의 사전구매 예산을 전혀 확보하지 못한 가운데 비축량은 전무한 실정이다.

우리나라에 비축돼있는 항바이러스제는 타미플루가 72%를 차지하고 있다.

그러나 타미플루 내성 바이러스가 전 세계적으로 발견되고 있어 대책 마련이 시급하다. 릴렌자의 경우에는 7세 미만 미취학 아동에게는 투여할 수 없기 때문에 내성 바이러스가 유행할 경우, 아동들은 더욱 심각한 위험에 노출될 수 있다.

일반 대유행 백신은 대유행을 일으킨 바이러스를 이용해 만든 백신으로 대유행 발생 이후에야 생산이 가능하다. 현재 기술로는 대유행 발생 후 백신이 나오기까지 적어도 4개월 이상이 소요된다.

따라서 대유행 발생 전에 대유행 전기 백신에 대한 허가승인을 받아 놓는 경우, 생산기간을 크게 단축해 대유행 시기에 적절한 대응을 할 수 있는 효과가 있다.

지난 신종플루 대유행 때는 백신의 수요량을 적절하게 예측하지 못했고 급하게 나온 백신에 대한 안전성 논란이 일어 백신이 대량으로 남아 폐기되는 결과가 발생하기까지 했다.

윤 의원은 “이런 문제점들을 해결하기 위해서는 백신의 안전성 논란을 일축할 수 있도록 사전에 임상시험을 실시한 대유행 전기백신의 도입이 필요하다”고 강조했다.

정부의 구매수요가 없는데 비용을 들여 대유행 전기백신의 개발과 허가를 취득하려는 회사는 없으므로 사전구매를 통해 개발의욕을 고취시킬 필요가 있다는 것.

윤 의원은 “국내 백신제조사들의 대유행 전기백신 개발을 지원하기 위해 후보 바이러스 선정과 임상시험 연구를 지원할 수 있는 방안을 강구해야 한다”고 거듭 촉구했다.

- [동정]한국아스트라제네카 대외협력, 한국보건산업진흥원장 표창 수상

- [인사]에스디생명공학, 신임 대표이사에 대원제약 백인영 본부장 선임

- [동정]충북대학교병원 문형철 박사, 대한감마나이프방사선수술학회 우수발표상 수상

- [동정]원광대학교병원, “퇴원손상심층조사” 로 보건복지부장관상 수상

- [동정]울산대학교병원 이종화 교수, ‘울산의사대상’ 수상

- [인사]경희대병원 장재영 교수, 제14대 대한소화기내시경학회 이사장 선출

- [인사]가천대 길병원 하승연 교수, 대한병리학회 차기 학회장 선출

- [인사]전남대병원 김수완 교수, 대한고혈압학회 제32대 회장 취임

- [부음]박미경 해운대나눔과행복병원 내과부장 부친상

- [동정]서울성모병원 이래석 교수, ‘첨단재생의료 발전 유공’ 보건복지부 장관 표창 수상

- [인사]에스디생명공학, 신임 대표이사에 대원제약 백인영 본부장 선임

- [인사]경희대병원 장재영 교수, 제14대 대한소화기내시경학회 이사장 선출

- [인사]가천대 길병원 하승연 교수, 대한병리학회 차기 학회장 선출

- [인사]전남대병원 김수완 교수, 대한고혈압학회 제32대 회장 취임

- [인사]의료기기협회, ‘2025 KMDIA 보험위원회 정책포럼’ 개최 (11/27)

- [인사]아주대병원 산부인과 김미란 교수, 대한가임력보존학회 회장 선출

- [인사]대한비뇨의학과의사회 문기혁 제16대 회장 당선

- [인사]서울대병원 강형진 교수, 대한혈액학회 차기 이사장 선출

- [인사]광동제약, 경영총괄 사장에 박상영 부사장 승진 발령

- [인사]고대 안암병원 오재령 교수, 한국망막학회 회장 선출

- [동정]한국아스트라제네카 대외협력, 한국보건산업진흥원장 표창 수상

- [동정]충북대학교병원 문형철 박사, 대한감마나이프방사선수술학회 우수발표상 수상

- [동정]원광대학교병원, “퇴원손상심층조사” 로 보건복지부장관상 수상

- [동정]울산대학교병원 이종화 교수, ‘울산의사대상’ 수상

- [동정]서울성모병원 이래석 교수, ‘첨단재생의료 발전 유공’ 보건복지부 장관 표창 수상

- [동정]전남대병원 최인성 교수, 광주 장애인복지 유공 광주시장 표창

- [동정]경희대병원 이승현 교수, 대한폐암학회 국제학술대회서 Best Presentation Award 수상

- [동정]강동경희대학교병원 신원철 교수, 대한신경과학회 ‘JCN 논문상’ 수상

- [동정]울산대병원, ‘재난응급의료 종합훈련대회’ 보건복지부장관 특별상 수상

- [동정]중앙대병원 이다혜·이대용 교수, '두산연강 소아청소년과 학술상’, '보원학술상' 각각 수상